Un affresco a verdaccio sotto un’antica scialbatura e’ stato di recente scoperto da Antonio Forcellino su una parete del Palazzo Nardini a Roma in via del Governo Vecchio. Raffigura la Cena di Baldassarre, un episodio veterotestamentario della vita del profeta Daniele (fig.1), che vi è dipinto in piedi al di qua della tavola imbandita.

Fig.1 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, La Cena di Baldassarre, affresco (Palazzo Nardini, Roma)

Fig.1 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, La Cena di Baldassarre, affresco (Palazzo Nardini, Roma)

Daniele è nell’atto di spiegare al re babilonese e ai suoi commensali il significato delle parole miracolosamente comparse sulla parete alle loro spalle durante il banchetto. Prodigio provocato - motiva il profeta nella fonte biblica - dall’uso sacrilego di Baldassarre, durante la cena profana, della suppellettile sacra, sottratta da suo padre Nabuccodonosor al Tempio di Gerusalemme, e in bella mostra al centro della tavola.

La verdaille, un affresco dipinto, cioé, con un uso prevalente del pigmento verdeterra, al suo ritrovamento su una parete del primitivo atrio del palazzo, per la sua sobrietà e raffinatezza ha meritato, una volta restaurato, il riferimento generico a pittori dell’Italia Centrale, attivi a Roma nella seconda metà del Quattrocento e della statura di Pietro Perugino e Melozzo da Forlì. Quest’ultimo era tra i pittori ricordati da Giulio Mancini nelle Considerazioni proprio per la sua attività al servizio del cardinale Stefano Nardini, il proprietario forlivese del palazzo. Mancini gli aveva attribuito la tavola della Madonna con S. Sebastiano e S. Rocco (fig.2) della Sacrestia di S. Maria in Trastevere, che il cardinale avrà fatto erigere, come ricorda un’iscrizione, nel 1484, quando della basilica sarà divenuto il cardinale presbitero. Molto rimaneggiata attraverso i secoli, la tavola, negli anni Ottanta del secolo scorso, per esservi raffigurati i due Santi protettori dalle pestilenze, venne postdatata alla peste del 1522 ed assegnata ad un allievo del Perugino, Mariano di Ser Austerio, che probabilmente la restauro’. La tavola conserva, attraverso le ridipinture, un impianto memore della tradizione compositiva del polittico, che fa sembrare la Madonna in piedi, vista dal basso sulla linea di fuga prospettica, sollevarsi miracolosamente da terra. Aveva probabilmente celebrato i due Santi ai suoi lati quali artefici della sconfitta della peste del 1476 ed il ritorno a Roma del pontefice Sisto IV dal temporaneo rifugio nel Palazzo Trinci di Foligno, durante il periodo che segui’ alla sua fuga dalla città e dal focolaio epidemico.

Fig. 2 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Madonna con S. Sebastiano e S. Rocco (Basilica di S. Maria in Trastevere, Sacrestia vecchia, Roma)

Fig. 2 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Madonna con S. Sebastiano e S. Rocco (Basilica di S. Maria in Trastevere, Sacrestia vecchia, Roma)

Il frescante di Palazzo Nardini doveva conoscere il Chiostro Verde di S. Maria Novella di Paolo Uccello a Firenze, gli affreschi staccati ora collocati nel Refettorio del Convento (Museo di S. Maria Novella), poiché vi adotto’ analogamente come pigmento il colore, comunemente usato nell’Italia Centrale e probabilmente a base di ossido di rame, chiamato azzurro della Magna da Cennino Cennini, dimostrandone una singolare sperimentalità nella chimica col lasciare a vista una stesura della preparazione, probabilmente del tonachino della pratica di bottega. Il grado di finitura delle figure sembra escludere difatti debba trattarsi di una sinopia venuta alla luce con la rimozione in profondità della successiva scialbatura.

Ma l’affresco del Governo Vecchio è privo della prospettiva dei grandi maestri che negli ultimi decenni del Quattrocento vennero a Roma, alcuni dei quali nella Cappella Sistina, prospettiva solo in parte raggiunta dalla tavola trasteverina con il suo accentuato sottinsù melozzesco.

L’austero Daniele nel primo piano dell’affresco con La Cena di Baldassarre di Palazzo Nardini, vestito al pari degli altri personaggi come un benefattore della Compagnia della Misericordia vissuto alla fine del Quattrocento, non può dirsi, infatti, né testimonianza del punto di distanza ribassato della finestra prospettica nei fantastici sottinsù di Melozzo, suggeriti a Mancini dalla tavola di S. Maria in Trastevere, né del digradare delle grandezze in profondità, sempre in rapporto inversamente proporzionale alla distanza d'osservazione, di Perugino. La figura del profeta Daniele, interpellato dai commensali per interpretare il miracolo, che avanza indossando abiti della stessa foggia dei loro e non tali, cioè, da qualificarne l’appartenenza ad un ordine o ad una congrega piuttosto che ad un’altra, per di più a monocromo, pur essendo in primo piano, infatti, appare più piccolo degli altri personaggi più lontani sul lato opposto della tavolata del re, secondo una tecnica ormai superata da pittori come Perugino.

Anche se l’artista, finora ignoto, dimostrava di avvalersi della finestra prospettica albertiana nella fuga del palancato del soffitto e del pavimento della sala del banchetto, non rompeva con il virtuosismo decorativo proprio al Gotico internazionale e che era altrettanto vivo, sia pure più maestosamente, nelle suggestioni di Antoniazzo Romano.

La tavola della Cena è sì raffigurata con il trompe-l’oeil di una spessa modanatura, a sua volta sovrastante specchiature di marmi policromi in antico, ma nell’illusionismo esasperato di una vista dal basso in un loggiato aperto, in cui la scena avvenga sotto gli occhi di chi sia entrato nel cortile e senza il rapporto di proporzionalità tra le figure umane.

Resa possibile dall’ultimo restauro del Palazzo Nardini la lettura della data 1477 sulla mostra di alcune finestre del secondo ordine della facciata, la sua architettura ad opera di Baccio Pontelli - sulla scorta di Giorgio Vasari, che nelle Vite lo volle impegnato a Roma a Ponte Sisto nel 1475 - è stata nuovamente avanzata nel corso del restauro che ne ha interessato l’interno.

Inoltre, il progetto del palazzo incluse alcune case di proprietà dei frati di S. Maria del Popolo nel fitto tessuto urbanizzato della via del Governo Vecchio, che sarà la via Leonina e poi la via di Parione di collegamento del Vaticano con i Palazzi Lateranensi. Gli affreschi sarebbero perciò da collegare e potrebbero precedere cronologicamente due altri cantieri romani, finora in parte altrettanto anonimi, in cui venne pure sperimentata la tecnica monocromatica ed entrambi databili al 1484.

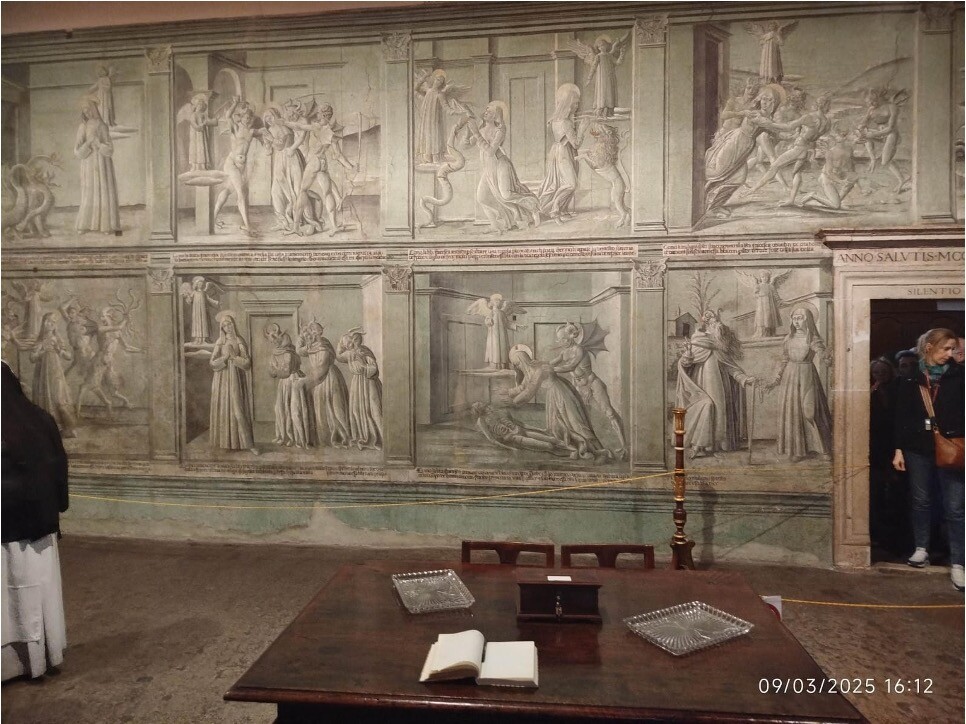

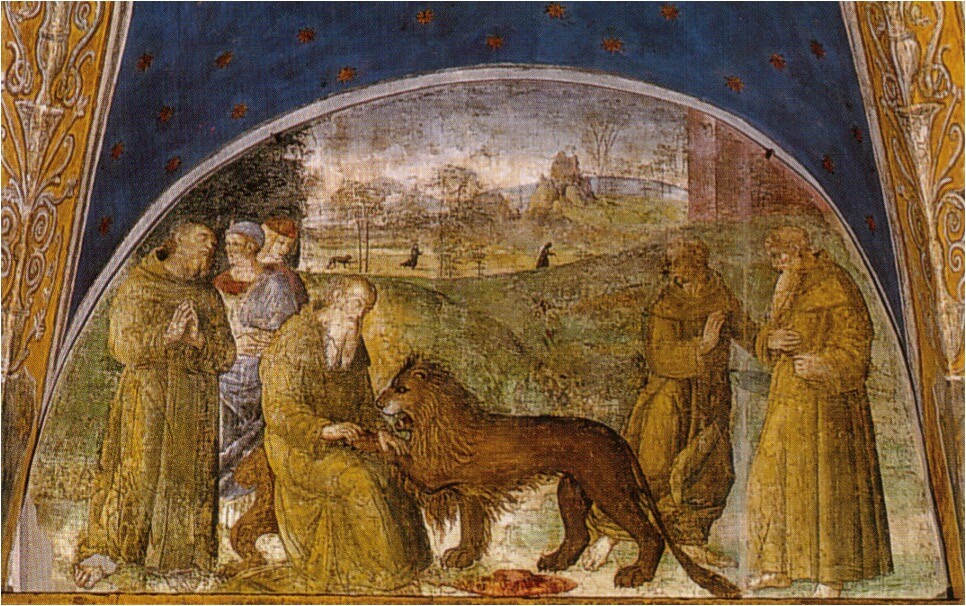

Il primo è rappresentato dagli affreschi delle Tentazioni di Santa Francesca Romana (fig.3), ispirati alle Memorie della Santa (riportate anche dalle Cronache dei suoi Confessori), narrate, tra l’assedio dei dèmoni e il dialogo con gli angeli, su una parete adiacente all’Oratorio del Monastero di Tor de’ Specchi a Roma; il secondo, invece, è l’alto zoccolo à grisailles della Cappella Basso Della Rovere di S. Maria del Popolo, con i riquadri dei Martirii di S. Pietro (fig.4), di S. Caterina d’Alessandria e di S. Paolo e con la Disputa di S. Agostino. Quest’ultima, restaurata da Vincenzo Camuccini nella prima metà dell’Ottocento, è riferita a Bernardino di Betto detto il Pinturicchio, come la Cappella della Rovere nella stessa chiesa con la Natività con S. Gerolamo sull’altare e le Storie di S. Gerolamo nelle finte lunette (fig.6). Secondo Adolfo Venturi a S. Maria del Popolo sarebbe stato documentato, tra gli aiuti di Pinturicchio a Roma, Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, iscritto nel 1478 alla Corporazione romana di San Luca, che, se non altro, vi avrebbe dipinto nella lunetta a destra della detta cappella Basso, l’affresco con la Pietà (fig.5) a sua volta confrontabile con la tavola di S. Maria in Trastevere (fig.2).

Luisa Caporossi nel volume dal titolo Antonio del Massaro, detto il Pastura, pubblicato nel 2022, nella Cappella Della Rovere o di S. Gerolamo, sempre di S. Maria del Popolo, assegna nello stesso anno al pittore l’affresco di S. Gerolamo con il leone (fig.6). La volta di questa cappella, ridipinta nel Settecento, si presentava orginariamente affrescata con grottesche monocrome, nel programma in antico dell’impresa di Pinturicchio ancora leggibile nelle candelabre dei costoloni della sua crociera.

Fig. 3 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Tentazioni di Santa Francesca Romana (Monastero di Tor de’ Specchi, Refettorio, Roma)

Fig. 3 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Tentazioni di Santa Francesca Romana (Monastero di Tor de’ Specchi, Refettorio, Roma)

Fig. 4 - Crocifissione di San Pietro (Cappella Basso Della Rovere, Chiesa di S. Maria del Popolo, Roma)

Fig. 4 - Crocifissione di San Pietro (Cappella Basso Della Rovere, Chiesa di S. Maria del Popolo, Roma)

Fig. 5 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Pietà (Cappella Basso Della Rovere, Chiesa di S. Maria del Popolo, lunetta)

Fig. 5 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Pietà (Cappella Basso Della Rovere, Chiesa di S. Maria del Popolo, lunetta)

Fig. 6 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, San Gerolamo toglie la spina al leone (Cappella Della Rovere, S. Maria del Popolo, Roma)

Fig. 6 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, San Gerolamo toglie la spina al leone (Cappella Della Rovere, S. Maria del Popolo, Roma)

Un altro indizio documentario che avanza il nome del Pastura per il pittore di Palazzo Nardini, orbitante sul medesimo piano riformatore caratterizzato dal repentino mutare degli interessi nel quindicennio del pontificato di Sisto IV (Francesco della Rovere), in cui si era mosso lo stesso cardinale dal tempo del soggiorno folignate del papa, un artista inoltre impegnato nelle opere di ricostruzione volute proprio dal pontefice. In particolare, ancora alla luce delle Considerazioni di Giulio Mancini, che dell’opera pia nel Seicento sarà l’archiatra, quella svolta nel vasto ciclo di affreschi delle corsie sistine dell’Ospedale di S. Spirito in Sassia. Un riquadro dei quali almeno nella spropositata superficie, dipinta in collaborazione da vari artisti al di sotto delle volte, è senza dubbio per la sua iconografia posteriore al Giubileo del 1475. Finendo per coincidere con l’odierna cronologia della presenza romana del Pastura, presunto attivo con Lorenzo da Viterbo nella Cappella di Fabio Mazzatosta in Santa Maria della Verità a Viterbo, cappella del 1469, in cui il senso sicuro della composizione prospettica scala le figure in gruppo, sia distanziandole in profondità, sia affollandole una sull’altra su un solo piano, come in parte accade, sia pure con minor spessore, nel riquadro di papa Sisto IV e di Ferdinando re di Napoli dell’Ospedale (fig.7), sempre ripartito da finte paraste bicrome.

Fig.7 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Papa Sisto IV riceve Ferdinando re di Napoli per il Giubileo del 1475 (Corsia Sistina, Ospedale di S. Spirito in Sassia, Roma)

Fig.7 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Papa Sisto IV riceve Ferdinando re di Napoli per il Giubileo del 1475 (Corsia Sistina, Ospedale di S. Spirito in Sassia, Roma)

Ancora un altro affresco staccato trasteverino, ma in loco e questa volta policromo, con l’uso del pigmento verdeterra nelle sfumature della prospettiva di paesaggio e’ altrettanto assegnato al Pastura dalle cronache seicentesche delle Clarisse del Convento di S. Cosimato e, dovuto al rinnovamento sistino del 1474 della chiesa omonima a Trastevere, può essere accostato ai singolari affreschi in verdaille di Tor de’ Specchi e di Palazzo Nardini. Lo schema iconografico e compositivo della Madonna in trono nello scorcio tra due figure di Santi (fig.8), in questo caso S. Francesco e S. Chiara, e’ quello più generalmente adottato da Antoniazzo Romano, in modo esemplare nella Cappella del cardinal Bessarione della Basilica dei SS. Apostoli, nella cui abside Melozzo da Forlì dipinse l’Ascensione di Cristo (rimossa frammentaria nel Settecento).

Fig. 8 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Madonna in trono con S. Francesco e S. Chiara (Chiesa di S. Cosimato, Roma)

Fig. 8 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Madonna in trono con S. Francesco e S. Chiara (Chiesa di S. Cosimato, Roma)

Ma è nella Cappella dei Ponziani, la nobile famiglia cui apparteneva Santa Francesca Romana, nella basilica di Santa Cecilia in Trastevere, che nel 1955 Italo Faldi riconobbe non solo nelle sue pareti, ma nella crociera con il Padre Eterno, circondato dai Serafini tra i quattro Evangelisti (fig.9), ancora una volta il gusto delle grottesche bicrome in antico di Pastura, nello strato a ematite, a tratti emerso anche nel Chiostro Verde di Paolo Uccello, che trionferà nel fondo rosso proprio ai fregi dell’opera più documentata del primo: gli affreschi della Cappella Vitelleschi del Duomo di Tarquinia (fig.10), la chiesa di Santa Maria e Santa Margherita in Corneto, nella fase finale del suo operato (1508-1510).

Fig.9 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, l’Eterno tra gli Evangelisti (Cappella dei Ponziani, Basilica di S. Cecilia in Trastevere, Roma)

Fig.9 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, l’Eterno tra gli Evangelisti (Cappella dei Ponziani, Basilica di S. Cecilia in Trastevere, Roma)

Fig.10 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Sposalizio della Vergine e Pietà (Cappella Vitelleschi, Duomo, Tarquinia)

Fig.10 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Sposalizio della Vergine e Pietà (Cappella Vitelleschi, Duomo, Tarquinia)

Fig.11 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Momenti della Vita della Castellana (Castello Orsini Odescalchi, Bracciano)

Fig.11 - Antonio del Massaro da Viterbo detto il Pastura, Momenti della Vita della Castellana (Castello Orsini Odescalchi, Bracciano)

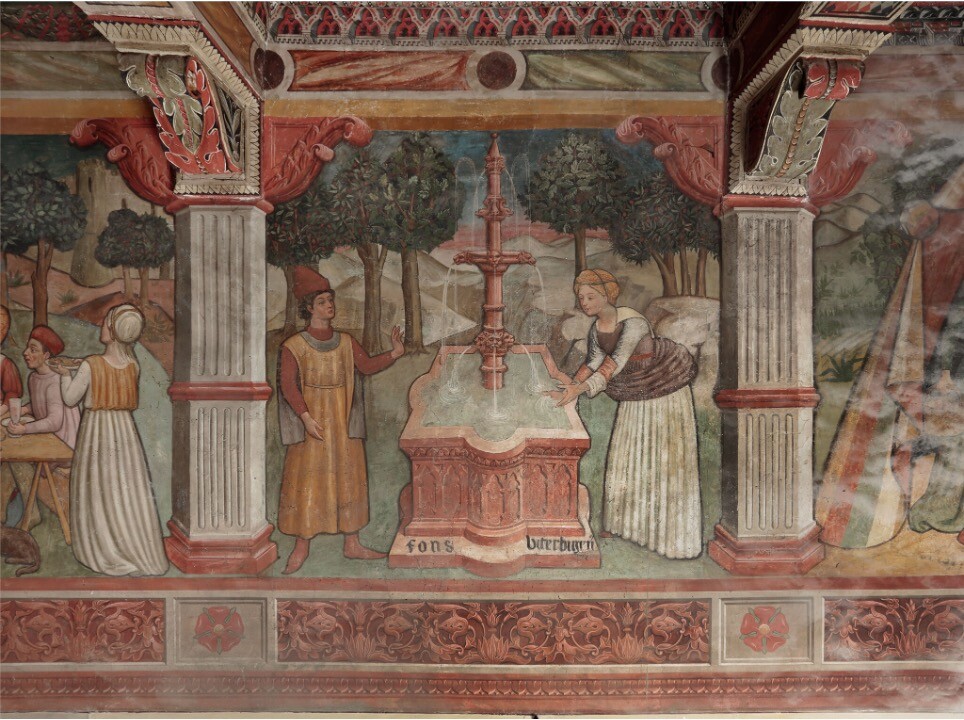

Più recentemente Anna Cavallaro (2022) ha avanzato la paternità di Pastura, documentato attivo nel Castello Orsini di Bracciano nel 1510 e nel 1511, nella parete settentrionale della Sala delle Armi o di Felice Della Rovere dell’edificio. Un suo intervento può essere avanzato ancora in un’altra Sala del Castello, dove il restauro ottocentesco ha in parte stravolto la bicromia delle grottesche e delle finte architetture, ancora con scritte in gotico (Fons Viterbugeri, la fontana grande di Viterbo al centro del riquadro con la contessa alla fonte), che hanno a che vedere con l’opera di Antonio del Massaro e di Antoniazzo Romano, maestro con il quale più di ogni altro il primo sembra avere collaborato. Il restauro ottocentesco, falsato perfino nella spulitura del pigmento di un finto porfido - un trompe l'oeil mimetico che era ancora adottato ed è tuttora visibile nell’arco di trionfo della Cavalcata di Gentile Virginio Orsini e l’incontro con Piero dei Medici a Bracciano di Antoniazzo Romano, affresco situato sempre nel castello - ha reso improbabile che la freschezza e la vivacità della narrazione negli episodi della Vita della Castellana della Sala e lo spiccato gusto decorativo per le quadrature architettoniche gli fossero fino ad oggi restituite.

Un maestro che si era spinto oltre i confini dello Stato pontificio dagli anni della sua formazione e delle sue prime esplorazioni fuori dai confini viterbesi, non era improbabile si fosse mosso dalla decorazione della Sala di Sisto IV di Palazzo Trinci a Foligno, che, con un alto fregio estendeva la decorazione del ciclo di affreschi con la leggenda di Roma di Gentile da Fabriano del palazzo, uno dei più celebri dell’Italia Centrale.