Dalle vedute settecentesche di Jean Houël al modello georeferenziato: una mostra- cantiere mette a confronto immagini storiche e restituzioni digitali contemporanee.

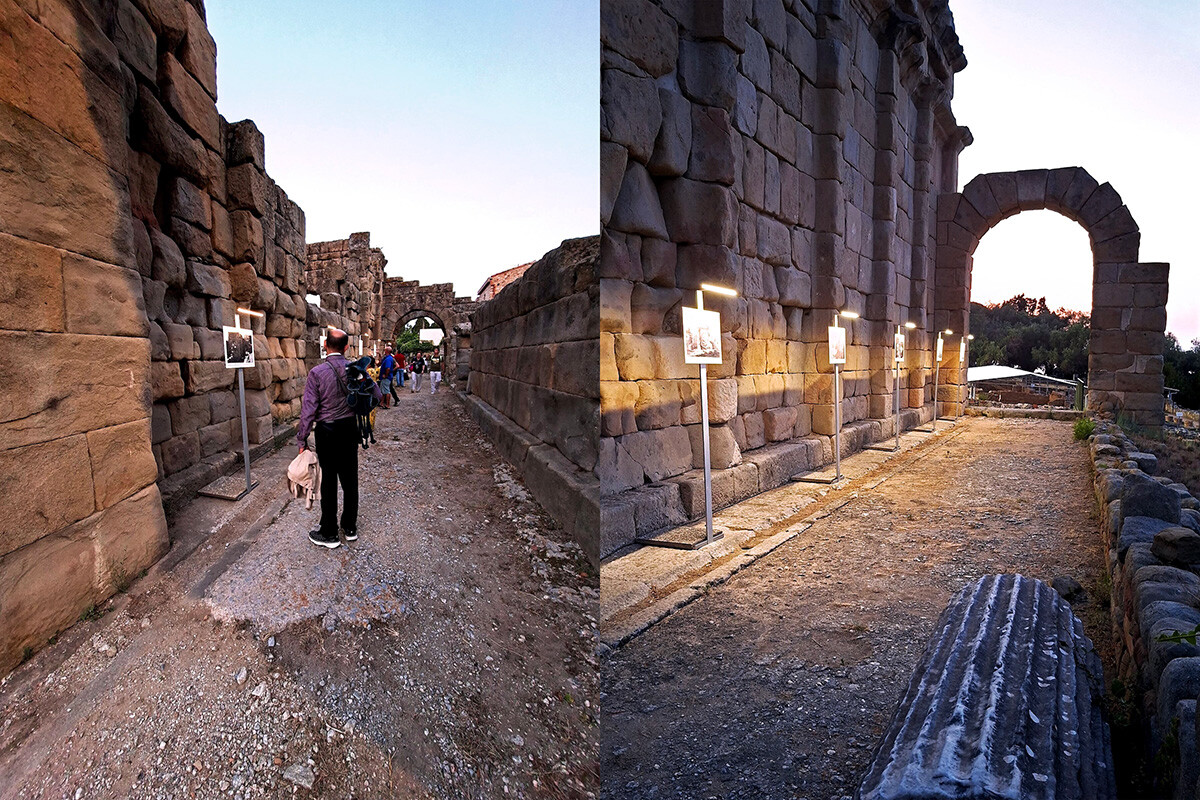

Nella immagine introduttiva la vista della mostra dal decumano superiore [Fotografia di Alessandra Antonini, 2025].

Dal 16 al 24 agosto 2025, la “Basilica” dell’area archeologica di Tindari ha ospitato per la prima volta una mostra: l’esposizione multimediale «Sguardi incisi, visioni digitali. Il dialogo tra le calcografie di Houël e il rilievo architettonico contemporaneo», a cura dell’architetto Andrea Di Santo e dell’archeologo Michele Fasolo, direttore responsabile della rivista Archeomatica, tecnologie per i beni culturali.

L’iniziativa rientra nella sezione “Ingenium” della rassegna estiva “Il Sorriso degli Dei” del Parco archeologico di Tindari, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, dell’Assessorato Regionale del Turismo e della Pro Loco di Patti. Settimana d’apertura davvero affollata, anche per la concomitanza con spettacoli e concerti del cartellone estivo che hanno portato visitatori nelle fasce serali.

Scelte d’allestimento: leggerezza e luce Il percorso espositivo adotta strutture leggere, pannellistica essenziale, apparati tecnici minimamente invasivi. Non solo una scelta estetica “neutra”: è la traduzione spaziale della trasparenza di processo perseguita dai curatori. Le soluzioni adottate concentrano lo sguardo su immagini e dati, evitando sovrastrutture scenografiche e lasciando al visitatore la responsabilità dell’interpretazione.

Fig.2 Vista dell’ allestimento nella navata centrale [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

Fig.2 Vista dell’ allestimento nella navata centrale [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

La regia luminosa — discreta, con luce radente sulle superfici lapidee e livelli controllati sulle stampe — riduce riflessi e abbagliamenti, restituisce la materia, mantiene neutre le superfici grafiche evitando dominanti e saturazioni.

Fig.3 Altra vista dell’allestimento nella navata centrale [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

Fig.3 Altra vista dell’allestimento nella navata centrale [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

L’effetto non spettacolarizza: spiega. Ne risulta una leggibilità pulita, in cui linee d’incisione e mesh dei modelli si percepiscono senza interferenze. Coerenze e scarti tra immagini storiche e modello non vengono “risolti”: sono il contenuto della mostra, non un inciampo tecnico. L’uso dei codici colore per i gradi di certezza non funge da didascalia, ma da mappa delle opzioni che responsabilizza lo sguardo.

Un luogo-problema

La sede è parte dell’operazione. La c.d. “Basilica” — in realtà funzione originaria rimane incerta e controversa negli studi (ipotesi: ginnasio; basilica civile romana; ingresso monumentale alla città con galleria di statue; pretorio; episcopio in età bizantina; cronologie fra I e IV secolo d.C.) - è un caso limite: la forma visibile oggi dipende in larga misura dagli interventi ricostruttivi del secondo Novecento. «La morfologia dell’edificio è stata profondamente - molto profondamente - riplasmata», osserva Fasolo, che invita a leggere gli assetti attuali come esiti moderni innestati su stratificazioni antiche.

Fig.4 Momento di introduzione alla mostra [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

Fig.4 Momento di introduzione alla mostra [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

«Una mostra non deve limitarsi a presentare materiali: deve configurarsi come dispositivo critico», prosegue Michele Fasolo. «Per questo il modello digitale non è il fine, un fine spettacolare: è fondamentalmente un’interfaccia di confronto con le fonti.»

«Qui il rilievo non è procedura neutra, è memoria attiva», aggiunge Andrea Di Santo. «Il modello tridimensionale serve, e ci riesce, a far emergere dubbi, alternative, lacune.»

Metodo: dalla lastra incisa al poligono

Il progetto — ancora in itinere e destinato, nelle intenzioni degli autori, a ulteriori sviluppi multimediali con intelligenza artificiale e realtà virtuale (una apposita convenzione a riguardo è stata stipulata dal Parco Archeologico di Tindari con il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa, Università di Roma Tor Vergata) — mette in relazione linguaggi diversi con due grammatiche visive: il guazzo e la linea dell’incisione calcografica (Houel, estate 1776; stampe tra XVIII e XIX secolo, oltre a fotografie storiche tra fine Ottocento e primo Novecento) e il poligono derivato dal rilievo digitale.

Fig.5 Introduzione alla lettura visiva della mostra [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

Fig.5 Introduzione alla lettura visiva della mostra [Foto di Alessandra Antonini, 2025]

Le immagini storiche non sono trattate come fotografie ante litteram, ma come agenti ermeneutici; nuvole di punti e mesh, a loro volta, non chiudono la storia: esplicitano ipotesi (anche tramite codici colore) e zone d’incertezza. Ne deriva un rifiuto di ogni determinismo visivo: i numeri non sono la verità, sono tecniche di veridizione — come lo furono, a loro tempo, la prospettiva, la retorica pittoresca, i guazzi e l’incisione nel Settecento. L’occhio settecentesco, la camera ottocentesca e il sensore digitale contemporanei non sono strumenti antagonisti, alternativi, ma vengono visti in questa prospettiva apparati cognitivi sincronici: agiscono come voci di una stessa polifonia.

Tecnologie e interoperabilità

Le campagne di acquisizione — avviate lo scorso anno in occasione del convegno scientifico Technology for All – On the Road (promosso a Tindari dalle riviste Geomedia e Archeomatica) e proseguite con rilievi mirati — integrano laser scanner terrestre (anche in modalità SLAM), LiDAR e fotogrammetria aerea da drone. L’interoperabilità dei sensori ha consentito la generazione di un modello 3D georeferenziato ad alta densità informativa, curato dall’arch. Di Santo, che viene interrogato in parallelo con il corpus storico (calcografie, incisioni, fotografie 1890–1935).

Fig.6 Allestimento della navata NO (Foto a Sinistra), Allestimento della navata NE (Foto a Destra) [Foto di Salvatore Di Santo, 2025]

Fig.6 Allestimento della navata NO (Foto a Sinistra), Allestimento della navata NE (Foto a Destra) [Foto di Salvatore Di Santo, 2025]

Particolare gratitudine è stata espressa dai curatori al direttore del Parco archeologico di Tindari, arch. Giuseppe Natoli, e alla direttrice artistica, dott.ssa Anna Ricciardi, per sostegno e visione; al presidente della Pro Loco di Patti, Nino Milone, per la collaborazione; e a Salvatore Di Santo (Athena Energy srls) per la progettazione e la realizzazione dell’impianto di illuminazione che ha reso possibile l’atmosfera della mostra.

Cosa resta

L’eredità è innanzitutto metodologica: interoperabilità tra sensori, tracciabilità dei workflow, confronto serrato con le fonti storiche e - novità rivendicata dai curatori - l'attivazione di un’interferenza critica con i rilievi precedenti.

«Non consegniamo una verità definitiva», conclude Di Santo. «Consegniamo strumenti per proseguire: un modello condivisibile, open, versionabile, criticabile.»

È già viene annunciata una nuova mostra per il prossimo anno.

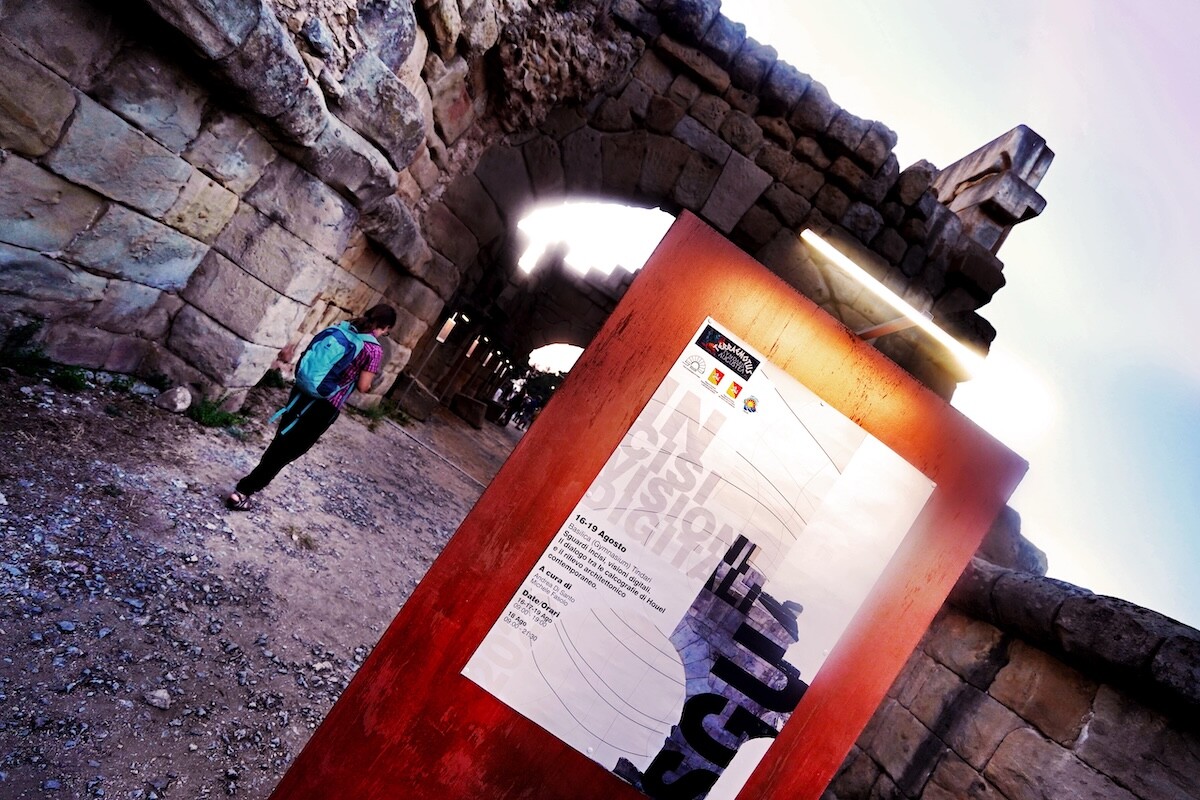

Fig.7 Vista del pannello d’accoglienza con la locandina ufficiale della mostra, alle spalle la “Basilica”[ Foto di Alessandra Antonini, 2025]

Fig.7 Vista del pannello d’accoglienza con la locandina ufficiale della mostra, alle spalle la “Basilica”[ Foto di Alessandra Antonini, 2025]