Con i risultati di una fluorescenza a raggi X della Presa di Cristo degli Uffizi di Giovanni Ettore Gigante

Si è aperta a Catania fino al 6 ottobre 2024, nella Pinacoteca Santa Chiara in Via Castello Ursino 10, la mostra ‘Caravaggio. La verità della luce’ a cura di Pierluigi Carofano, che nel 2023 aveva curato a Basilea l’esibizione ‘Caravaggio e il suo tempo. Tra naturalismo e classicismo' e ha curato, ancora in corso a Noto, la mostra 'La Sicilia di Caravaggio'.

Fig.2 - Caravaggio, Presa di Cristo (Palazzo Pitti, Uffizi, Firenze) (Riproduzione: G. E. Gigante)

Fig.3 - Caravaggio, S. Giovanni Battista, foto da cellulare (Musei Capitolini, Roma)

Fig.4 - Presa di Cristo (Collezione Bigetti, Roma; già Ladis Sannini, Firenze)

A Catania sono esposti per la prima volta al pubblico l’uno accanto all’altro i due capolavori degli Uffizi della Presa di Cristo (vedi figura 1 in alto - Caravaggio, Presa di Cristo, foto da cellulare, Sala di Berenice, Palazzo Pitti, Uffizi, deposito) e del Cavadenti. Infatti, solo la seconda delle due tele, nella sua localizzazione museale abituale, perlomeno in questo secolo, a Firenze a Palazzo Pitti, ha avuto visibilità al pubblico. I due quadri in mostra sono esibiti a Catania l’uno dopo l’altro, in modo tale da coglierne la profondità della prospettiva sferica e la luce deformante, oltre alla forte espressività e alla marcata caratterizzazione dei volti. Lo stile carico di contrasto chiaroscurale, che li avvicina cronologicamente, contribuì a suscitare le severe critiche di Francesco Scannelli a proposito dello stato di conservazione del Cavadenti, il solo dei due nel 1656 in possesso del Granduca di Toscana, quando lo storico pubblicò il suo Microcosmo e che, a suo dire, si mostrava effettivamente scurito, già deteriorato. Il catalogo della mostra di Catania, intitolato a Caravaggio, parafrasa allusivamente, con occhio alla contemporaneità del linguaggio filmico, il titolo dedicato nel 2007 da Orio Caldiron e dall’editore Skirà all’esposizione delle opere di uno dei più celebrati maestri di fotografia del cinema italiano, Giuseppe Rotunno.

Nella Presa di Cristo (figg.1, 2) di Palazzo Pitti (Uffizi, Firenze) le tre tonalità di rosso del mantello, della tunica e dei calzoni del soldato in primo piano raffigurati da Caravaggio appartengono alle gradazioni del vermiglione, il rosso mattone che compare nella gamma sbattuta dalla luce del mantello del S. Giovannino Mattei (Musei Capitolini, Roma) (fig.3) e che meno indulgono al cremisi e al carminio, che, più o meno brillanti, sono ostentati nelle copie. Il suo timbro acceso, anche in confronto allo stesso rosso sbiadito della tovaglia del Cavadenti (Uffizi, Firenze), fa distinguere, tra i tizzoni accatastati nell’angolo in basso a sinistra del S. Giovannino (fig.3), un bagliore di fiamma e non piuttosto un lembo del suo mantello (una pianta di tasso barbasso è dipinta nell’angolo in basso a destra). Le gradazioni del rosso sono ottenute con la mescolanza di terre.

Senza presentare come originale la Presa di Cristo degli Uffizi (figg.1 e 2), sembrerebbe questa quasi una condizione del museo degli Uffizi prestatore, la mostra contribuisce ad aprire alla visibilità pubblica, sbandierata e di fatto irrealizzata, di un dipinto già in deposito esterno al pari del Cavadenti e riportato agli Uffizi pochi decenni fa, ma che non è più stato esposto da secoli. E’ stato ripubblicato con un imponente dispiegamento di documentazione, non tutta pertinente a questo dipinto soltanto, nel volume che il museo degli Uffizi ha curato nel 2019. Eppure quasi nessuna delle illustrazioni di quel testo, che il museo fornisce, potrebbe dirsi fedele alla sfera del visibile, mentre agli Uffizi tuttora è collocato in deposito nella Sala di Berenice di Palazzo Pitti, che è chiusa al pubblico. Tra gli autori del catalogo della mostra di Catania spiccano i contributi di Emilio Negro e di Donatella Spagnolo, che ha dedicato la propria bibliografia all’esordio romano di Caravaggio in rapporto alla personalità di Mario Minniti.

La Presa di Cristo Bigetti

Il 14 ottobre 2023 è stata inaugurata un’esposizione dedicata al dipinto della Presa di Cristo della romana collezione Bigetti (fig.4), anch’esso attribuito a Caravaggio con ampia documentazione nel relativo catalogo delle fasi del suo restauro. Quest’altro quadro nel secolo scorso era stato schedato e pubblicato come proveniente dalla raccolta Ladis Sannini di Firenze, che in realtà si è rivelato essere il legale rappresentante dei Ruffo di Calabria di Napoli. A cura di Francesco Petrucci ed edito dalla romana De Luca Editori d’Arte, l’accurato catalogo dell’esibizione a Palazzo Chigi ad Ariccia, ora proseguita a Palazzo Ricca a Napoli, arricchisce di dettagli la provenienza del dipinto, la cronologia degli interventi di restauro e la travagliata vicenda del fermo dell’opera, che è stata quindi restituita al suo ultimo proprietario romano, il gallerista antiquario Mario Bigetti. Del resto vicissitudini perfino poliziesche sono state subite nel nuovo millennio anche da un altro esemplare della Presa di Cristo nell’orto di Caravaggio, quello del Museo dell’Arte Occidentale e Orientale di Odessa (fig.5), considerato a sua volta l’originale da una parte della critica nella seconda metà del Novecento e da Maurizio Marini in particolare, nonostante il dissenso di Mia Cinotti fin dalla sua monografia dedicata a Caravaggio

Fig.5 - Presa di Cristo (Museo d’arte occidentale e orientale, Odessa)

Fig.6 - Presa di Cristo (Galleria Nazionale d’Irlanda, Dublino)

del 1983. Almeno fino a quando, nel 1993, non sarà prevalsa l’autografia caravaggesca di un’altra tela, la copia di Gherardo delle Notti ritrovata nel Collegio dei Gesuiti di Dublino (fig.6), dov’era pervenuta, nei primi decenni del secolo scorso, da quella che sarebbe diventata la futura National Gallery of Scotland di Edimburgo e che tuttora è in esposizione permanente, come originale, alla Galleria Nazionale d’Irlanda a Dublino.

Il soggetto della Presa di Cristo di Caravaggio

La considerazione quasi universale della tela della Presa di Cristo ritrovata nel Collegio Gesuita di Dublino (fig.6), dov’era giunta nel secolo scorso al culmine delle sua storia collezionistica, è fondata sulla provenienza della tela con il soggetto di Caravaggio dalla collezione Mattei di Roma. In quanto tale la tela di Dublino, tuttavia, anche nell’atto di vendita nel primo decennio dell’Ottocento alle Gallerie di Edimburgo, era documentata copia di Gherardo delle Notti dal soggetto di Caravaggio. Per la sua sostanziale somiglianza al dipinto di Odessa, al suo riapparire agli onori della cronaca nel 1993, aveva confermato nondimeno di essere nel formato e nel taglio più imitato del soggetto della Presa di Cristo di Caravaggio storicamente descritto nella collezione Mattei.

L’identificazione da parte di Roberto Longhi del soggetto Mattei era avvenuta nella Mostra del Caravaggio del 1951 per il dipinto ora Bigetti, già Sannini a Firenze e che attualmente è riesposto a Palazzo Ricca a Napoli (fig.4). Lo elencò nel paragrafo dedicato alle “copie dal Caravaggio” del relativo catalogo e fu pienamente condivisa lo stesso anno anche dal Caravaggio di Lionello Venturi. Solo negli anni Sessanta Longhi estese e rafforzò la precedente asserzione nel confronto fotografico alle copie conosciute, alcune delle quali rintracciate fuori d’Italia a partire dal 1928 e nelle quali generalmente, escluse le verticali, l’inquadratura del soggetto, analogamente disposto in orizzontale e a mezze figure, appariva meno ampia e allargata e di dimensioni inferiori. Il testo di Francesco Petrucci dedicato al dipinto Bigetti (fig.4) pubblica una disamina della documentazione fotografica delle copie, quasi tutte di formato omologo tra loro, che erano state per lo più elencate da Maurizio Marini nel 1974 ed in cui il dettaglio del braccio sinistro di San Giovanni in fuga alle spalle della figura di Cristo appare per metà tagliato fuori campo e privo della mano rispetto all’esemplare Bigetti. Più di una riproduzione delle copie che fu pubblicata da Alfred Moir nel 1976 e, acclusa all’edizione postuma dell’indice di pittori caravaggeschi da Benedict Nicolson, proveniva dagli archivi fotografici Alinari e della Fondazione Longhi, questi ultimi ora in corso di digitalizzazione.

Plausibile è la provenienza dalla collezione Corsi Salviati a Firenze della tela pubblicata ancora da Maurizio Marini nel 1974 presso l’antiquario Enrico Frascione a Firenze, una provenienza prima dell’era digitale insostenibile; è solo plausibile che la tela, a lungo transitata nel mercato antiquario, sia ora a New York, possibilmente nella galleria Lawrence Steigrad Fine Arts (figg. 11 e 17 del catalogo di Petrucci). Il fogliame sullo sfondo della foto in bianco e nero è quasi impercettibile nelle fotografie a colori scattate durante il suo lungo itinerario novecentesco. Avvalora la tesi che le copie della Presa di Cristo, pubblicate e ripubblicate, qualche volta nel passaggio da una collezione ad un’altra, siano state tutte rintelate e riadattate con le cornici nel secolo scorso o nel presente. In ognuna il taglio originario della composizione è sempre à tranche de vie, cioé con la scena troncata di netto sia sul lato destro che su quello sinistro del dipinto, a prescindere dal fatto che le rispettive tele siano state o meno rifilate, come del resto, sebbene più esteso nella parte sinistra, accade all’esemplare Bigetti (fig.4), la cui tela come si è detto, è, però, eccezionalmente più grande delle altre. Compresa quella del Museo Catedralico di Sucre in Bolivia pubblicata nel 1978 da Luìs De Moura Soubral e che tra tutte ora, ancora a Sucre, si mostra, quasi altrettanto ampia, la meno ritoccata e rimaneggiata tra le altre.

L’autografia caravaggesca della Presa di Cristo in collezione Bigetti già Ladis Sannini (fig.4), procuratore dei Ruffo di Calabria, che è avanzata da Petrucci, una volta avvalorata al livello di una seconda versione da Sebastian Schütz nel 2009, era stata articolata da Vincenzo Pacelli nel 2014, ribadendo come la tela ritrovata a Dublino fosse quella di Gherardo delle Notti (fig.6) già a Edimburgo, proveniente dalla collezione Mattei. Mentre oscillano dall’uno all’altro dipinto le ipotesi di autografia, senza invalidare la precedente più favorevole al dipinto di Odessa, oggi molto danneggiato e nemmeno più apprezzabile per la qualità, é indispensabile non sminuire superficialmente la consistenza della documentazione storica che senza equivoci nella Galleria Mattei assegnava a Gherardo delle Notti il dipinto a Dublino (fig.6). Ora, più che mai complesso e problematico il discorso critico attraverso le riproduzioni digitali, assumono maggior rilievo le parole di Edgar Wind, che aveva sintetizzato in questi termini il ruolo della fotografia nel secolo scorso: “Che il nostro modo di vedere l’arte abbia subito un mutamento, provocato dalla riproduzione, è ovvio. I nostri occhi sono oggi molto più pronti a cogliere quegli aspetti della pittura e della scultura che con maggior efficacia la macchina fotografica riesce a mettere in evidenza.” Il colore fotografico ha modificato l’impatto percettivo di ogni singola opera al punto tale che caratteristiche di gamma, sia da pellicola Kodacolor che digitali, vengono attribuite alla cromia stessa dei dipinti, anche se le relative immagini siano ottenute con tecnologie multispettrali molto differenti dalla fotografia e fra loro, se messe a confronto (figg.1 e 2). Talvolta le didascalie della scheda di catalogo vengono sovrapposte, trasferite dalla campionatura dei fotogrammi nella sfera del visibile, alle indagini radiografiche e alle scansioni laser, ma senza specifiche tecniche, modificando enormemente l’impatto percettivo di un’opera così diffusa nella rete. Inoltre, interventi di restauro sugli esemplari delle copie conosciute appaiono ricostruttivi di una ‘maniera’ caravaggesca presunta dalle teorie del secolo scorso, dominate dal contrasto luministico del bianco e nero fotografico di cui aveva parlato Wind e, per di più, negli ultimi decenni il panorama critico è apparso suggestionabile e tendenzioso sotto l’aspetto dell’effettiva consistenza archivistica, che accompagna ciascun esemplare sul mercato, con la forte concorrenza finanziaria nel collezionismo privato anche da parte dei grandi musei.

Nella sua breve vita Caravaggio non solo avrebbe dipinto un numero sconsiderato di soggetti che nulla avevano di caravaggesco, se non l’ambizione di imitatori, committenti, acquirenti e possessori, ma anche un numero altrettanto smisurato di seconde e terze versioni di alcuni suoi soggetti più famosi. Un numero che, come sarebbe stato logico supporre, il successo di mercato dei suoi dipinti aveva aumentato, insieme alla fortuna critica, tra le più singolari, dilagata dalla novità delle sue idee. Idee che erano altrettanto cariche d’invenzione quanto tragica e drammatizzata era stata la notorietà del loro autore attraverso i secoli, al punto da fare dei suoi dipinti altrettanti inarrivabili emblemi di prestigiosa fatalità autobiografica.

D’altra parte, dettagli pertinenti solo copie conosciute e pubblicate sono passate talvolta per altrettante stigmatizzazioni e prove inconfutabili di autografia, oltre che dell’autenticità e notorietà della copia: per esempio il restauro non del tutto riuscito di una bolla della pellicola di colore sul dorso della mano di Cristo del dipinto Ruffo (fig.4) divenuta una peculiarità tecnica che lo definirebbe originale.

L’autoritratto di Caravaggio nella Presa di Cristo

L’originalità dei soggetti di Caravaggio ha comportato di conseguenza il fatto che i suoi primi committenti, e non solo, anche quelli che avevano concorso nelle sue più disgraziate vicende personali, dalle quali si risollevò fino alla morte sopraggiunta prestissimo, reclamassero di generazione in generazione il vanto di un imprimatur familiare alle sue nuove idee. Comprese quelle che suscitarono scalpore in eccesso, per la volontà di imitarle di seguaci che non lo conobbero in vita e l’ambivalenza di committenti ingombranti che non le ottennero, a fronte della grandissima richiesta di opere sue da parte di collezionisti vecchi e nuovi, dando credito al retaggio torbido di un’esistenza squilibrata della più romanzata delle biografie, nel raccontare gli episodi di un vissuto, che era appartenuto ad un’epoca violenta e sulla quale si sarebbe davvero tentati di stendere il velo dell’umana pietà, non certo dell’oblio e dell’indifferenza. A questo proposito non è inutile ricordare che il sonetto autobiografico de La Galeria di Giovan Battista Marino che parla di un Ritratto dell’Autore, intitolato dal poeta anche Autoritratto del Caravaggio s’identifica nel Suonatore di liuto (Hermitage, San Pietroburgo), con il suo giaggiolo bianco nel mazzo di fiori nel vaso (in cui sono anche il ranuncolo, la margherita, il garofano, la calta e l'anemone). E' un altro sonetto, diverso da quello dedicato alla rotella della Medusa (Uffizi, Firenze), che pure è stato ritenuto nel secolo scorso un autoritratto e certo una delle “capocce” esemplari, che più lo resero famoso nel genere dell’esordio del ritratto a mezzo busto, proprio tanto alla pittura veneta, quanto alla lombarda e alla romana. Marino era stato il poeta che aveva celebrato, ed anche satireggiato, come ricorderà Bellori, il ritratto sempre più invalso dall’antico, nella tradizione accademica di esaltazione morale degli uomini illustri. L’attitudine e la rettitudine della persona raffigurata rispecchiavano l’emulazione dei Vangeli attraverso la pittura, che era caldeggiata sia da Gabriele Paleotti che dai Borromeo. Nella pittura di soggetto sacro Caravaggio svelava l’impulso dell’immedesimazione negli avvenimenti della vita di Cristo, calando la rappresentazione della storia sociale nei fatti del presente storico.

Il popolarissimo pittore del dissenso, che ogni turista alla ricerca della memoria delle proprie radici culturali poteva trovare andando in pellegrinaggio di chiesa in chiesa, è diventato l’ultimo epigono del disegno accademico da collezione museale privatissima, purché si sparli della verità del suo messaggio, pagato con la vita.

Anche uno dei suoi dipinti esemplari per il realismo, il Davide e Golia della Galleria Borghese, mostra nella testa di Golia l’autoritratto del pittore. E’ stato riferito nel secolo scorso all’ultimo periodo napoletano perché fatto copiare a Napoli nel 1610, con lo scopo di donarlo e ottenere così la grazia del papa per intercessione del cardinal nipote Scipione Borghese. La drammaticità del volto cadaverico di Golia esigeva connotati profondamente alterati dell’autoritratto, rendendolo inattendibile come testimonianza della sua età apparente ai fini della cronologia del dipinto. Caravaggio era morto giovanissimo e la sua fisionomia nel 1610 era più o meno la stessa dell’altro autoritratto dipinto dieci anni prima nel giovane che appare in fuga sullo sfondo del Martirio di San Matteo della Cappella Contarelli. Quest’ultimo termine di paragone identitario era confortato dal disegno a carboncino e pastello su carta da zucchero di Ottavio Leoni (Biblioteca Marucelliana, Firenze), artista che Caravaggio dovette conoscere almeno dal 1603. L’impressione che suscitò non bastò a risparmiargli severe critiche sul grado di realismo raggiunto dal dipinto, come quella rivoltagli da Karel van Mander, il primo, anticipando lo stesso Giambattista Marino, a creare i luoghi comuni dei biografii a proposito di Caravaggio, riscoperti dai maggiori critici del Novecento. Per van Mander non solo vi avrebbe dipinto un gigante nella testa mozzata, ma un nanerottolo nell’adolescente Davide, giudicando inappropriate, di piccolo taglio il quadro dell’episodio biblico, le sue proporzioni corporali di ragazzo, probabilmente a paragone con la scultura del David di Michelangelo. Ancora una volta, come nel Fruttaiolo erano dovute alle sembianze di Mario Minniti, le caratteristiche fisionomiche appartenevano ad un modello ed al divario d’età esistente tra quest’ultimo ed il pittore, rispetto al più anziano Prospero Orsi, se fossero considerate attendibilmente calzanti le testimonianze storico-bibliografiche, anche postume, che lo concernono. Alcune delle quali non furono da meno di Van Mander ed allusero proprio all’immedesimazione nel personaggio di Golia, scorgendovi un autoritratto di Caravaggio insieme con il ritratto del suo “Caravaggino” (Manilli 1650), cioé di un suo seguace (Rossi 1989). Van Mander si era riferito a questo dipinto, quando disse con un certo sarcasmo di averlo proprio visto dipingere a S. Lorenzo in Lucina nel 1603 nel cantiere di Giuseppe Cesari, il Cavalier D’Arpino, giungendo nel testo a ritrattare le proprie osservazioni a proposito di uno sberleffo ingiurioso (una linguaccia) che sarebbe stato rivolto da Caravaggio, autoritratto in Golia, nientedimeno che all’affresco del Cavalier D’Arpino nella chiesa.

Nei manoscritti alla British Library di Londra, non tutti trascritti, delle Secrete intorno la Pittura Vedute e Sentite dalla Prattica del Signor Giovanni Angelo Canini (allievo di Domenichino) in Roma Anno 1650, 1651, 1652, attribuiti a Richard Symonds, l’autore mostrava di conoscere la diceria di Manilli che il pittore nel David avesse ritratto Cecco del Caravaggio, come tale identificato nel secolo scorso, col confronto alle redazioni delle Considerazioni di Giulio Mancini, che parlavano di Francesco Buoneri, uno dei garzoni con il quale Caravaggio aveva abitato e uno dei pittori caravaggeschi più rinomati. Il gentiluomo inglese aveva tradotto l’abitudine di Caravaggio di dipingere con il naturale davanti col dire che il modello, con più affezione di altri che avevano fatto parte della sua ‘schola’, usando le parole di Mancini, aveva posato nel suo stesso letto. Insinuando in altri dipinti una somiglianza al volto del David e tra questi, se non nel S. Giovanni Battista (Musei Capitolini), per il parere espresso da altri autori che conobbero il pittore in vita, nell’Amor Vittorioso Giustiniani (Gemäldegalerie, Berlino).

L’accostamento sotto il profilo della tecnica pittorica era pertinente, perché nel Davide e Golia più che mai Caravaggio aveva rafforzato la penombra della gamma cromatica contrastata dell’Amor Vittorioso Giustiniani, il San Michele Arcangelo, che fu Giulio Cesare Gigli a ritenere a sua volta un altro autoritratto ancora. A dire del bresciano Gigli, infatti, il poeta che conobbe la Galleria Giustiniani, e che da morto ve lo riconobbe, chiamandolo il “gran protopittore”, anche all’adolescente Cupido Caravaggio aveva consegnato i tratti burleschi della propria fisionomia, che ringiovaniva e invecchiava a suo piacere, servendosi dello specchio oltre che di modelli. Gigli lasciò affiorare poeticamente dal quadro la ribellione luciferina di una statua di Eros Giustiniani, sublimato tra il riso e il pianto, dal conflitto psicagogico di un inesorabile San Michele Arcangelo che reprima ogni tentazione. Per l’identificazione del dipinto nei versi che nel 1615 Gigli gli dedicò, è importante rilevare che il Cupido o Amor vittorioso Giustiniani stringe nella mano destra, insieme alle frecce, l’arco (l’“aureo baston”, Giulio Cesare Gigli, La Pittura trionfante, Venezia 1615) attributo anche dell’arcangelo, che ora è divenuto quasi impercettibile sullo sfondo scuro, pur avendone rimarcato il restauro recente la peculiarità combattiva dello slancio e non solo il dettaglio sentimentale di una lacrima trattenuta, che è anche l’impulsivita’ del Ragazzo, o della ragazza, morso da una lucertola nelle versioni Korda, alla National Gallery di Londra (non sempre condivisa) e Longhi. Un classicismo, scandito da Gigli, che meritera’ l’accento polemico del rifiuto di imitare le sculture antiche che gli attribuirono tanto Bellori quanto Filippo Baldinucci e che rendeva attendibile il modo di ritrarre i modelli riferito, costringendoli nelle pose della statuaria classica.

Certo è che del quadro che avvicinava a sé la Salomé di Londra e non piuttosto quella di Madrid, per l’analogo gesto di David e del carnefice di sollevare per i capelli la testa mozzata di Golia e di San Giovanni, sarà stata nel secolo scorso addirittura dimenticata la sua prima appartenenza al poeta Juan y Tassis y Peralta, conte di Villamediana accennata da Bellori, per non averne trovato traccia nei relativi inventari della raccolta. Il conte fu al seguito del Vicerè di Napoli, che lo fece copiare nel Palazzo Reale nel 1610, se non si vuole accantonare con la storia autobiografica di Van Mander del dipinto rifiutato, l’esistenza delle copie eseguite a Napoli nel 1610, una delle quali probabilmente il quadro con “due teste” nell’inventario della raccolta Peralta del 1650.

Il realismo di Caravaggio affascinò per primi i suoi contemporanei, convinti assertori, gli ecclesiastici in testa, che la pittura non sia nient’altro che materia. Primo tra tutti fu il cardinale Federico Borromeo nel De Pictura Sacra, vero e proprio manuale di precettistica ad uso degli artisti, a prescrivere come avrebbe dovuto essere la realtà da rappresentare nella pittura: “Nella scena della Deposizione il corpo del Salvatore non sarà retto dagli angeli, ma dai personaggi umani lì convenuti, e dovrà portare i segni delle percosse ricevute.” Sembrava correggere la concretezza stessa di Caravaggio, che nella Deposizione non dipinse angeli, ma aveva dipinto la testa di Cristo sollevata da terra, senza niente a sorreggerla e con la bocca aperta, nell’atto di parlare e di rialzarsi più che di spirare, corporalmente integro, con la ferita tra le costole nascosta tra le dita del Santo. Nella letteratura biografica del Seicento può accadere di imbattersi in pittori che si vantarono di essere stati fra i pochi in grado di copiare fedelmente le sue invenzioni migliori, come fece Joachim von Sandrart, che era stato curatore della Galleria Giustiniani, proprio con la Deposizione della Chiesa Nuova (Pinacoteca Vaticana), dimostrando come il plagio di un’opera sull’originale fosse stato attraverso i secoli un fenomeno diffuso e universalmente praticato, in cui pochissimi fossero in grado di primeggiare, specialmente se per l’universalità dei pittori europei tale originale fosse considerato per lo più inaccessibile.

Il michelangiolismo fu la spinta a ritrarre non solo gli angeli dalla statuaria classica, ma il realismo racchiuso fisicamente nella dinamica del volo di un uccello, che sembra desunta dai trattati di Leonardo. La sua ritrosia a dipingerli era canonicamente dibattuta dalle fonti tra Seicento e Settecento ancora da Francesco Susinno, che replicava ad Ippolito Falcone, vissuto generazioni prima. Come anche i nudi integrali di San Giovanni Battista, con la loro innocenza, che probabilmente sarà apparsa lascivia a laici e religiosi, non meno di quella affrescata da Michelangelo. E che forse, nel riconoscervi i tratti somatici di qualche committente, sarà sembrata indegnità dello stesso spessore della vanità che li aveva sospinti a farvisi ritrarre. Per molti, in qualche caso, sarebbe stata sospetta discettazione in odore di eresia, se quel committente non fosse stato, per non tacere della Negazione di S. Pietro della Certosa di San Martino a Napoli, non un Segretario di Stato, come il cardinale Scipione Borghese, ma anche un frate o l’arcivescovo di Capua in persona, il cardinale Roberto Bellarmino. Lui stesso il più acuto interprete di scienza, e, soprattutto, della scienza teologica, che non sempre era stato immune da denunce, al pari di un pregiudicato più che di un semplice peccatore, quale era stato Caravaggio. Certo è che la frequentazione di prelati come il cardinale Benedetto Giustiniani e il cardinale Francesco Maria Del Monte lo rendesse più che incline al commento dei passi, anche tra i meno noti, delle Sacre Scritture e a sovrapporli alle mitopoietiche più celebri del Rinascimento, così come era accaduto nel Narciso raffigurato nell’ambiguità con un S. Giovanni Battista alla fonte.

O anche per l’episodio di Malco nella Presa di Cristo, sempre presente nella Passione düreriana, rappresentato da Caravaggio nel personaggio con la lanterna che si accalca dietro i soldati e nel quale pure si era autoritratto. Bartolomeo Manfredi nel copiarlo rifece direttamente la lanterna in mano al soldato in primo piano, poiché dipingerlo allo stesso modo del maestro sarebbe equivalso ad apporvi la sua firma: ed è innegabile che sia questo, oltre a Tiziano e Tintoretto, il dipinto all’origine degli effetti di luce notturna nella pittura del Seicento. O del giovane che fugge trascinando con sé il mantello rosso, che, per il fatto di indossare una tunica e non essere spogliato, Giovan Pietro Bellori avrà subito interpretato senza mezzi termini come San Giovanni Evangelista e il cui volto ha una certa somiglianza al profilo ritratto del Narciso e al volto dal naso acuminato di Bartolomeo Manfredi. Bellori non diede corpo nel dipinto caravaggesco all’episodio, negli anni postridentini ricorrente nella scena della Passione nell’orto del Getsemani, del giovane giardiniere che fuggì nudo dai soldati, e che nella Presa di Cristo del Cavalier d’Arpino (Galleria Borghese, Roma) era raffigurato con indosso solo un lenzuolo bianco. Vale a dire distintamente dal mantello che scivola dalle spalle di Cristo, azzurro nella scena anche in tutti gli esemplari conosciuti della Presa di Cristo di Giuseppe Cesari d’Arpino. Le storie che Caravaggio ha dipinto hanno affascinato e affascinano, perché qualunque emozione di semplicità e naturalezza disarmanti abbiano preservato dalla repulsione verso l’ingiustizia sociale che denunciavano di per se stessa dissacrante - assalito dalla morte e infine assassinato com’era stato per il solo fatto di averle dipinte - il loro giovanissimo creatore non sarà stato annientato mai dall’anonimato. Non furono le fonti del Seicento a parlare di un autoritratto nel Martirio di San Matteo della Cappella Contarelli e nella Presa di Cristo, ma i critici del secolo scorso: Longhi in particolare lo riconobbe per primo paragonandolo al ritratto del pittore nel Taccuino di ritratti di Ottavio Leoni. Pur di avere un volto davanti da ritrarre, più di qualche volta anche nelle storie sacre Caravaggio aveva dipinto personaggi con volti intorno a lui, oppure avvalendosi a modello di sculture o della propria immagine riflessa nello specchio ed altrettanta era, per convinzione propria, la cura con la quale ritraeva i dettagli più effimeri come se fossero stati storie da narrare.

La Presa di Cristo Mattei nel palazzo romano

Nel saggio nel catalogo dell’esposizione della tela Ruffo di Calabria Francesco Petrucci ha espresso dubbi a proposito della proprietà di Mary Lea Wilson del dipinto di Dublino nel 1924. Il passaggio non sarebbe stato chiarito a sufficienza nella dinamica dell’assodata provenienza dalle Gallerie di Edimburgo e già Ogilvy del dipinto Honthorst Mattei, passato alle aste Dowells del 1921 e rimasto in proprietà degli eredi di Biel del Nisbet fino alla successiva rivendita (Testa 2023; F. Cappelletti, in Caravaggio e come cercarlo 2024, p. 21-23 e p. 90, n.37).

Lo studioso ha quindi ripercorso la storia collezionistica dei due secoli scorsi del quadro Ruffo, presunto appartenere ai Vandeneynden e ai Colonna di Stigliano, senza negare ad entrambi, tanto all’esemplare di Dublino quanto a quello ora di Roma una prima appartenenza ai Mattei almeno fino al 1638 e senza voler considerare che i Mattei, attraverso le fonti storico-letterarie e quelle archivistico-documentali, continuarono a possedere tanto l’originale quanto la copia della Presa di Cristo di Caravaggio, ininterrottamente fino alla metà del Settecento. La sua proposta di autografia caravaggesca per il quadro, ritenuto copia da un originale perduto da Roberto Longhi ancora nel 1968, è oggi in aperta contraddizione tanto con lo stesso Longhi, quanto con Lionello Venturi e perfino con Denis Mahon. Petrucci afferma che il quadro appartenuto ai Ruffo di Calabria, per le differenze tra le due tele, rappresenterebbe la prima versione del soggetto, un prototipo che dal 1688 si sarebbe trovato a Napoli a Palazzo Zevallos in Via Toledo invece che nel Palazzo Mattei su Via dei Funari a Roma. Ma il fatto è che gli inventari familiari Mattei e le guide di Roma fra Seicento e Settecento descrivono l’originale nel Palazzo Mattei di Via dei Funari ancora nel Settecento.

L’originale Mattei si trovava nella prima anticamera (fig.13), all’ingresso attuale sull’angolo del palazzo dell’appartamento nobile del Palazzo Mattei e nell’inventario del 1616 compariva con una cornice ‘rabescata d’oro’, cioè un intaglio dorato (augnatura), seguendo in quelli successivi le sorti dell’appartamento che ormai affacciava sull’odierna Via dei Funari. I visitatori che entrarono nel Palazzo Mattei, tra i più importanti di Roma, dov’era situata la Presa di Cristo con il soggetto di Caravaggio ed i pittori che ne affrescarono le sale, dai primi decenni del Seicento, erano stati tanti e tali, che non c’è ragione di presumere che tutti, quando altre copie già ne erano state eseguite, copiassero nei propri taccuini di disegni, o alla prima, dalla copia che fu ordinata dai Mattei nel 1626, invece che dal dipinto originale. Fatto che non contraddice le dimensioni di poco maggiori dell’originale segnalate attraverso i secoli dagli inventari e che corrispondono alla differenza tra le misure della tela ora a Palazzo Pitti (figg.1 e 2) e quella di Dublino (fig.6), poco più piccola e squadrata. Entrambi nel corso di due secoli erano stati conservati al piano nobile del palazzo, in due diverse sale dell’appartamento ducale nei diversi passaggi ereditari, e coperti da tendine di taffetà per proteggerli dai raggi del sole, che, tirate su, riducevano per comodità luce e dimensioni delle rispettive tele. Il soggetto originale fu copiato più volte finché vi era stato conservato e cioé fino alla seconda metà del Settecento e il maggior numero di copie rinvenute dello stesso formato dimostra che fosse di taglio più piccolo della Bigetti (fig.4), ma più grande dell’analoga tela a Dublino (fig.6). In base alle differenze iconografiche con la descrizione di Giovan Pietro Bellori e con il più nutrito gruppo di opere, Roberto Longhi ed altri storici del secolo scorso avevano escluso tutti i soggetti simili a figure intere e di formato verticale, meno numerosi.

Per di più la tela Bigetti (fig.4), che solo in questo secolo è stata avanzato dall’antiquario di Via Laurina che la detiene che sia stata acquistata dalla collezione Ruffo di Calabria, non è solo di dimensioni maggiori di ogni altra con il soggetto della Presa di Cristo da Caravaggio, ad eccezione della tela pubblicata Hartveld ad Anversa da Longhi, ma, oltre ai quadri generalmente più grandi commissionati nelle chiese, più grande di ogni altro suo dipinto di formato orizzontale, compresi quelli a figura intera, come il perduto Cristo nell’orto degli olivi Giustiniani, disperso a Berlino nel 1945. D’altra parte, non presupponeva necessariamente che l’originale, dal quale avevano copiato tutti gli altri (nella medesima disposizione anche nella grande tela già presso Hartveld ad Anversa), dovesse essere stato decurtato, ma che il dipinto di Anversa fosse stato copiato su una tela più grande, più fedelmente al soggetto originale. Del dettaglio Sannini Ruffo Bigetti, praticamente l’unica tela in cui il San Giovanni Evangelista che fugge abbia maggiore spazio ed evidenza (fig.4), non sono più state rese note eventuali variazioni, riscontrate da misurazioni successive al ritrovamento, nemmeno nelle precisazioni di Sergio Rossi pubblicate nel 2024 nel volume delle relazioni al Convegno on line ‘L’Enigma Caravaggio. 1951-2021’. L’appartenenza alle collezioni napoletane della grande tela Ruffo di Calabria è documentata nel 1688 efino a Settecento inoltrato, mentre l’originale Mattei era ancora conservato nel Palazzo Mattei di Roma, insieme alla copia che fecero eseguire, fatto che escluderebbe che i rispettivi documenti si riferiscano ad uno stesso dipinto. Né sono stati ritrovati documenti dei secoli trascorsi che presumano l’esistenza di più versioni di Caravaggio del medesimo soggetto, mentre ve ne sono numerosi, comprese le fonti a stampa, che attestano che dei due dipinti con lo stesso soggetto nella collezione romana uno fosse stato stimato di Gherardo delle Notti e comunque di un pittore fiammingo e l’altro, di dimensioni ravvicinabili, ma maggiori, fosse l’originale. Inoltre, il solo storico, tra le fonti edite a stampa, a ricordare esplicitamente Mattei anche un’Incredulità di S. Tommaso - che Sergio Rossi individua ora nel dipinto in collezione privata (Scaletti 2022), ritenuto provenire dalla raccolta ex-Massimo - era stato nel 1642 Giovanni Baglione. Un’Incredulità Mattei, nel secolo scorso creduta alla data del 1642 già ritornata nella collezione Giustiniani (Bologna 1990), senza alcuna precisazione di autografia, sarà rimasta nel palazzo dei Mattei fino all’Ottocento, attraverso la rilettura delle testimonianze inventariali nelle fonti archivistiche. La ripresa sotto un profilo storico-critico del tema dell’esistenza di una seconda versione dell’Incredulità di S. Tommaso (Potsdam, Sanssouci), che nel 1606 era appartenuta a Orazio Del Negro era ed è sostenibile non solo sulla base della testimonianza di Giovanni Baglione, ma anche in virtù del testo di Bernardo Bizoni nel manoscritto Ottoboniano (BAV) della Relazione di viaggio del marchese Vincenzo Giustiniani, edita a cura di Anna Banti con il titolo Europa nel milleseicentosei nel 1942. Tenendo sempre presente, d’altra parte, come Vincenzo compisse anche un secondo viaggio nelle Fiandre nel 1609, dove poté conoscere Nicolas Régnier, tra i pittori fiamminghi che contribuirono ad ingrandire la sua raccolta. Trova anche fondamento nella concentrazione di teste dei tre apostoli increduli, pur sempre tolte dall’antico agli esemplari scultorei dei filosofi che agli albori del Seicento facevano già parte della galleria Giustiniani di antichità e che diedero ancora origine alle serie dei filosofi di Jusepe de Ribera. Com’era stato particolarmente evidente anche nella testa, fin troppo pagana, del Santo nel primo San Matteo e l’angelo (perduto a Berlino nel 1945), rifiutato nella Cappella Contarelli per la sua rassomiglianza a Socrate. Era fin troppo allineata, infatti, al criterio della similitudine dellaportiana e alle sue reminiscenze pliniane, che invece piacquero soprattutto a Vincenzo Giustiniani. Le stesse che convinsero l'estensore, fin dalla sua prima inventariazione a Caravaggio nel 1637 agli Uffizi, che il quadro ancora oggi noto come il Cavadenti, che lasciò una traccia profonda tra i pittori olandesi, fosse il ritratto di un 'medico'. E' del tutto improbabile che fosse lo stesso Giulio Mancini a parlarne per primo, accennando subito dopo al ricovero di Caravaggio nell'Ospedale di S. Maria della Consolazione, quando il priore ricevette in dono diversi dipinti, inviandoli poi nella sua patria; come del resto fece anche lo stesso Mancini, che ne inviò a sua volta più di qualcuno a Siena. Dopotutto, anche la Buona Ventura era il ritratto di un altro professionista, il commediografo Giulio Strozzi con la sua Fillide.

L’Incredulità di S. Tommaso degli Uffizi, inventariata a Caravaggio nel regesto di Carlo dei Medici del 1666, era giunta a Firenze col gruppo di tele manfrediane. E’ stata esposta in Giappone nel 2019 ancora una volta come originale di Caravaggio con altri capolavori e altre copie nella mostra ‘Caravaggio. La verità dell’arte’, a cura di Luigi Ficacci e Shigetoshi Osano. A differenza del suo Bacio di Giuda, l’Incredulita’ che Matteo Marangoni stimera’ originale caravaggesco nel 1924 era la copia di Manfredi agli Uffizi da quasi tre secoli.

La memoria storica della Presa di Cristo Mattei

Un lucido excursus sul panorama storiografico che concerne il dipinto della Presa di Cristo di Caravaggio agli Uffizi dovrebbe sempre cominciare dalla Memoria fatta dal Signor Gaspare Celio dell’habito di Christo delli nomi dell’Artefici delle Pitture, che sono in alcune Chiese, Facciate, e Palazzi di Roma, edito a Napoli nel 1638. L’esemplare della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma di questo testo stampato da Scipione Bonino, oggi consultabile on line nella Biblioteca Digitale, era stato composto da Celio e circolava manoscritto nel 1620, data di un quinquennio successiva all’ultima frequentazione di Casa Mattei da parte del suo autore, dove, fino al 1614, vi aveva affrescato diversi ambienti. Venne aggiornato per l’edizione a stampa del 1638 dal medico Sebastiano Vannini, la stessa persona che avrebbe contribuito alla stesura di almeno uno dei manoscritti delle Considerazioni di Giulio Mancini (Gandolfi 2021, passim).

Fig.7- Giovanni Lanfranco, Giuseppe e la moglie di Putifarre (Palazzo Mattei, Roma)

Alla pagina 134 della sua Memoria Bonino stampava dal testo di Celio: “Pitture nel Palazzo Vecchio del Signor Marchese Matthei [...omissis] Quelle della Presa di Christo mezze figure. Quella de Emaus. Quella del Pastor friso, ad olio, di Michelangelo da Caravaggio.”

Fig.8 - da Giovanni Lanfranco, Giuseppe e la moglie di Putifarre, incisione (Bartsch, X, VIII, 116) (Fototeca Hertziana)

Mentre alcuni tra i più celebri pittori emiliani attivi a Roma contribuivano ad affrescare il nuovo quartiere sull’attuale via Caetani (figg.7 e 8) non è solo improbabile che gli arredi vi avessero trovato posto, ma è esplicitamente riferito che i quadri di Caravaggio si trovassero nel Palazzo vecchio di Asdrubale Mattei, certo finché non fosse stato completato il quartiere nuovo nell’ala del palazzo verso la chiesa di S. Caterina ai Funari. Dopo il documento manoscritto della commissione di Ciriaco Mattei del 1602, il primo inventario Mattei, in cui sia elencato il quadro con il soggetto della Presa di Cristo di Caravaggio, infatti, è del 1616. Il difficile passo di Celio diventava attendibile, senza presumere un refuso dell’edizione a stampa, se confrontato all’affermazione di Giovanni Baglione che, nelle sue Vite del 1642 diceva che, per Ciriaco Mattei, Caravaggio aveva dipinto “...quando N. [ostro] Signore andò in Emmaus, & all’hora che S. Thomasso toccò co’l dito il costato del Salvatore...”, cioé due scene della Passione, almeno una ricordata anche da Celio: completando Celio aveva finito per precisare che le scene della Passione di Cristo di Caravaggio dei Mattei erano tre, cioé, con la Presa, Cattura o Arresto di Cristo (figg.1 e 2), che Baglione non ricordava nel suo testo, e la Cena in Emmaus, a Palazzo Mattei c’era l’Incredulità di S. Tommaso. Se fossero state almeno due le pitture della Passione (quelle della Presa di Christo nel testo a stampa di Celio), l’altra era stata specificata da Baglione consistere in un’Incredulità di S. Tommaso. Infine, nel dire che un Caravaggio Mattei con la Passione di Cristo era un Emmaus, dettagliato com’era dai documenti familiari il quadro di una Cena in Emmaus, e soprattutto che le scene della Passione, un vanto per i loro committenti, fossero una serie a mezze figure, Celio poteva aver presupposto due versioni dello stesso soggetto ammassate in una stessa sala, dato che la copia della Presa di Cristo, commissionata nel 1626, poteva essere stata eseguita mentre Celio scriveva. Ma escludeva che potesse essersi trattato del Cristo nell’orto degli ulivi Giustiniani disperso a Berlino, che era a figure intere. Da parte sua Baglione aveva taciuto a proposito di un’Incoronazione di spine o Incoronazione di Cristo nella collezione Mattei, che era solita seguire l’episodio dell’Orazione e Cattura di Cristo nell’orto degli olivi e precedere l’evento della Presentazione a Caifa nella Passione. Celio poteva avere associato alla Presa di Cristo il dipinto dell’Incredulità di S. Tommaso, conclusiva della Passione di Cristo e che invece Baglione aveva ricordato soltanto in coppia con la Cena in Emmaus. “Quasi tutte di mezze figure” aveva riecheggiato la biografia postuma nelle Notizie di Filippo Baldinucci (Firenze 1702, p.277), che, scrivendo alla fine del Seicento annoverava Mattei e a Roma la ‘Presa di Cristo all’orto’.

Sarà stato Giovan Pietro Bellori a confermare la dimenticanza di Baglione a proposito del soggetto famoso di Caravaggio della Presa di Cristo e la fonte a stampa di Gaspare Celio, identificando il soggetto originale dei duchi Mattei nella sua puntuale descrizione di un dipinto col formato orizzontale a mezze figure, che era stato elencato anche dalla tanto discussa Nota delli Musei, stampata nel 1664-5 (Pierguidi 2011), un testo riscoperto soltanto nel secolo scorso. Sebbene la maggior parte delle tele tratte dal soggetto di Caravaggio rintracciate da Longhi fossero più piccole della Bigetti, allora a Firenze, la rilettura dei testi di Celio e Bellori escludeva in modo inequivocabile, indipendentemente dalla provenienza, i dipinti della scena a figura intera, molto numerosi a loro volta e con altrettanta soldatesca, ivi compreso il personaggio di Malco con la lanterna, che nella descrizione belloriana della Presa di Cristo Mattei era un soldato qualunque. La notizia di Celio che i quadri di Caravaggio, prima della morte di Monsignor Paolo Mattei, alla quale seguirà quella di Asdrubale nello stesso 1638, fossero stati nel palazzo sulla Via dei Funari di Asdrubale Mattei, al quale si doveva ancora l’ampliamento dell’edificio sul lato verso la chiesa di S. Caterina ai Funari, diventa più preziosa se confrontata al manoscritto delle Vite degli artisti dello stesso Celio, databile al 1614, dove, anche avendo lavorato a più riprese tanto nell’ala più vecchia del palazzo quanto nella nuova, il pittore non aveva ancora fatto cenno nella sua biografia ai Caravaggio della collezione Mattei. A quella data il portale su piazza Mattei e il relativo cortile cinquecentesco erano stati inglobati dall’ala nuova del palazzo costruito alla chiesa di S. Caterina ai Funari, al quale si accedeva anche da un altro cortile con doppio ingresso, tanto dall’attuale Via di Michelangelo Caetani che da Via dei Funari, ma il quartiere nuovo non doveva essere stato arredato, se il contratto con Pietro Paolo Bonzi per affrescare la volta della galleria, cui parteciperà Pietro da Cortona, risaliva al 1622. Nel 1638 l’originale si trovava finalmente in quella che era la prima anticamera dell’appartamento ereditato da Gerolamo, tanto da parte di Asdrubale che di Paolo Mattei, al piano nobile del palazzo romano. Nell’appartamento che girava l’angolo del palazzo, passata la sala della galleria, si sarà trovata anche la copia commissionata per arredarlo e successivamente, nell’inventario del 1676, le due tele verranno distintamente annotate come l’una copia dall’altra: niente lascia presupporre che ve ne fosse stata una terza dello stesso soggetto di Caravaggio di proporzioni maggiori. L’ipotesi documentata è che fosse la copia a venire spostata da un secolo all’altro e perfino nei possedimenti fuori di Roma, finché, una volta ceduto l’originale, non sarà stata riportata nella collocazione abituale nel palazzo di città fino alla sua esportazione ad Edimburgo.

La cornice

Nella Nota delli musei del 1664 la Presa di Cristo nell’orto di Caravaggio era stata ricordata nel palazzo romano e nella biografia del pittore delle Vite del 1672 Giovan Pietro Bellori l’aveva accuratamente descritta nei particolari. Né l’uno, né l’altro testo implicava che le due tele, originale e copia, fossero state confuse negli inventari familiari del tempo, nonostante il fatto che anche le cornici dei due quadri si presentassero simili, segno che fossero state periodicamente rinnovate entrambe. Analogamente la decorazione dorata in punta di pennello sulla cornice Bigetti dimostra che fosse stata dipinta una volta sbiadito dalle dorature il bolo nero sottostante, consuetudine più che frequente in ogni notevole collezione fino al secolo scorso. Questo confronto fotografico di due oggetti digitali, una riproduzione a colori del particolare del bordo dello scudo di Medusa di Caravaggio agli Uffizi (fig.9a) e l’altro della cornice ridipinta della Presa di Cristo Bigetti (fig.9b) dimostra che l’alta definizione e il forte ingrandimento consentono l’analisi macroscopica digitale. E’ stato detto (Savina 2014) che la cornice della tela Bigetti (fig.9b) è simile al bordo dello scudo della Medusa di Caravaggio agli Uffizi (fig.9a), che è senza cornice. L’enorme differenza dei dettagli ha invece un solo comun denominatore e cioé che i racemi della doratura in entrambi i casi sono stati eseguiti sul bolo. Solo che sulla cornice Bigetti (fig.9b) sono dipinti con la punta del pennello sopra il bolo sbiadito e appena formano sagome di girali, ma sono solo filamenti di pennellate, nemmeno paragonabili al tratto del ricamo dipinto sul corpetto della Maddalena della Galleria Doria Pamphilj, che è lumeggiato. Nell’inventario del 1753, quando la copia con il Tradimento di Giuda (fig.6) risulterà essere stata portata temporaneamente dai Mattei al Castello di Giove in Umbria, il quadro originale nel Palazzo di Roma (figg.1 e 2) aveva la cornice arabescata definita ‘con riporto d’intaglio dorato’ e cioé sempre con un intarsio dorato, che manca del tutto nelle cornici di entrambe le copie, semplicemente scanalate, e allo stesso modo in cui sarà stata descritta anche dall’inventario della Galleria Palatina a Firenze. Del resto la notazione di cornice dipinta d’oro che compariva nei più antichi inventari Mattei rileva per l’originale che la sua non fosse di legno grezzo, ma che fosse verniciata ed elaborata, nera e oro. Allo stato attuale la cornice nera ad arabeschi con intaglio dorato del dipinto al Pitti è stata recuperata nel 2018, dipingendo il bolo nero nello spessore dell’incavo, quando la tela è stata distaccata e sono state tolte le tavole sulle quali era stata incollata (Venerosi Pesciolini 2019), ridisponendole altrimenti, ma è indubitabile che si tratti di una cornice intarsiata.

Fig.9a - Caravaggio, Bordo dello scudo di Medusa (Uffizi, Firenze); 9b - Bolo della cornice a racemi dorati della Presa di Cristo Bigetti

A questo proposito il tiraggio su tavole è stato considerato un intervento conservativo databile al Settecento e di fattura francese, escludendo che potesse essere stato eseguito con la stessa tecnica a Roma o a Firenze, e nel momento in cui gli Asburgo Lorena, lasciando la città di Firenze, ripresero con sé la copia di Bartolomeo Manfredi, per le fragili condizioni conservative del supporto in tela di Fiandra del quadro originale, piegata e frantumata ai bordi nello smontaggio dal telaio originario e nel rimontaggio su tavole nell’intento di trasportarla.

L'esemplare di Gherardo delle Notti Mattei e l'esemplare Ruffo di Calabria della raccolta Bigetti

L’appartenenza ab antiquo del quadro ora Bigetti (fig.4) alla collezione Ruffo di Calabria, che prima ancora è postulata provenire dai Colonna di Stigliano, tanto da Sergio Rossi quanto da Francesco Petrucci, sembra escludere che potesse essere l’originale appartenuto alla raccolta Mattei per tutto il Seicento e ancora nel 1725, quando tra gli altri lo menzionava sempre nel palazzo romano la Roma sacra e moderna di Ottavio Panciroli, accresciuta da Francesco Posterla. Almeno fino al 1753, anno in cui l’originale era stato sempre inventariato nel palazzo e la copia invece sarà stata spostata nel Castello di Giove. Altre tele di soggetto analogo della collezione se ne differenziavano per il fatto di includere nella rispettive iconografie l’episodio di S. Pietro che taglia l’orecchio a Malco, come quella di Giovanni Lanfranco, probabilmente nello stesso formato da soprapporta. Avanzandone, contro il parere di Longhi, la qualità di replica di Caravaggio dipinta per la famiglia napoletana, Petrucci ne ha rilevato caratteristiche cromatiche, per esempio nella stesura della fronte aggrottata di Giuda, vicine ad altri dipinti caravaggeschi non meno lacunosi ed altrettanto restaurati negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Restauri pilota come quello di questo dipinto, quando era ritenuto far parte della presunta raccolta Ladis Sannini e che fu condotto e documentato da Pico Cellini, avvennero in data ancora anteriore alla mostra del 1951. Negli anni che precedettero l’emanazione della Carta del Restauro erano affiorati a corredo bibliografico degli studi sulle tecniche pittoriche in uso nella Roma della prima metà del Seicento i manoscritti della British Library attribuiti a Richard Symonds, che viaggiò in Italia dal 1649 al 1651, in cui erano dettagliati più composti di colore ottenuti artificialmente ed in particolare l’uso del litargirio nella manifattura dell’olio essiccativo accanto al verderame, alla copparosa e al vetro cristallino per l’asciugatura della lacca rossa e del nero, sabbie tutte riscontrate nella mestica del dipinto (fig.4), che è stato esposto a Palazzo Chigi ad Ariccia, rivelandola fin troppo pastosa per essere di Caravaggio.

Colmare le lacune di pigmento ridipingendovi sopra sarebbe oggi imperdonabile anche sull’onda emozionale del ritrovamento di un capolavoro, nella generale convinzione che ciò che fa di un’opera d’arte un documento originale sia proprio la tecnica. Il dipinto Sannini-Ruffo, con ritocchi pregressi presentato in mostra nel 1951, puntualmente rilevato dalle indagini radiografiche in due interventi distinti con applicazioni di stucco, aveva già fatto dire di sé, sondate letteratura artistica, storiografia e critica d’arte, che fosse una composizione copia da un originale perduto del 1602, commissionato dai Mattei e pagato a Caravaggio da Ciriaco nel 1603. Opinione per la prima volta espressa da Longhi sul dipinto e ancora sostenibile oggi fino a far emergere, nei termini dell’analisi dello stile, la spigolosità dei suoi volti, del tutto privati di una ‘rondeur’ caravaggesca. Ne riemerge fondata la lettura dei documenti che avevano sciolto il presunto ‘Giovanni d’Attilio’ che ne eseguì una copia per i Mattei nel 1626, col nome di Gerrit Van Honthorst, Gherardo della Notte. Vi erano altre copie che, eccettuata quella di Giovanni Lanfranco e poche ancora, non furono eseguite per i Mattei e solo in qualche caso transitarono nel palazzo: ad opera di Bartolomeo Manfredi, di Dirck Van Baburen, di Matthias Stomer, di Giovanni Serodine di Ascona, o Giovanni della Voltolina, che pure l’avevano copiato mutuando la dinamica della scena e, qualche volta, riadattandola per soggetti diversi.

Il dipinto Bigetti dimostra, più di ogni altro ritrovato di soggetto analogo, di poter vantare con le ricerche documentarie più recenti, oltre alla notorietà, una cronologia presso un unico collezionista napoletano: i Ruffo di Calabria. Inoltre, la tela (fig.4), che Petrucci riferisce essere una tela d’imperatore per traverso, e dovrebbe essere, cioé, dalle descrizioni inventariali, una tela piuttosto squadrata e, se non per alto come le tele da testa dei ritratti, tutta d’un pezzo, risulta invece composta di tre teli ricuciti insieme, probabilmente per soddisfare la committenza allo scopo di arredare l’intera parete di una cappella di palazzo, che nemmeno c’è negli appartamenti al piano nobile ancora oggi comunicanti di Palazzo Mattei. Anche questo, tecnicamente parlando, un particolare imbarazzante per essere di Caravaggio.

Il fatto è che fonti a stampa e documentali non parlano di una seconda versione della Presa di Cristo di Caravaggio, nemmeno per più di un committente come per altri suoi soggetti, salvo una notazione inventariale nel testamento di Lanfranco Massa del 1630, ma di un originale e una copia, quest’ultima, come si è detto, più piccola e riquadrata nelle dimensioni, che furono eseguite per la medesima residenza a Roma della famiglia di Asdrubale Mattei. E’ questa copia, oggi a Dublino, che nella penultima decade del Settecento dal castello di Giove, dov’era stata trasferita per un breve periodo, era stata riportata nella quarta camera dell’appartamento che era appartenuto a Paolo Mattei al piano nobile del palazzo ai Funari, ad esservi rimasta fino ad oltre il 1802, descritta non solo dagli inventari e dagli altri documenti d’archivio ancora a cavallo tra Settecento e Ottocento, ma anche da Mariano Vasi e dall’Itinéraire Instructif di Andrea Manazzale: “La Prise de N. S. au jardin des olives, superb tableau par Gherard de la Nuit.” Quando l’originale ne era stato da poco alienato.

La copia di Bartolomeo Manfredi agli Uffizi

La copia di Bartolomeo Manfredi (fig.10), che oggi è a Tokyo, proveniente dalla collezione Koelliker, era appartenuta dal 1700 alla raccolta che sarà stata di Carlo VI d’Asburgo e di Maria Teresa d’Asburgo Lorena, alla quale era pervenuta dalla Galleria dell’Arciduca Leopoldo di Bruxelles (Gori Gandellini, Siena 1813). Nel 1737 era stata portata a Firenze dal Castello di Commercy, il possedimento della Lorena, da dov’era pervenuta con altri dipinti tuttora agli Uffizi, per arredare l’appartamento granducale di Palazzo Vecchio.

Uno dei primissimi seguaci come Manfredi, che nel 1602 era ancora attivo nello studio di Caravaggio, prova con la sua copia che l’originale non fosse grande, avendone perfino ridotto ancora l’altezza e portando da sette a sei il numero di figure nel vortice troppo serrato del soggetto del tutto analogo; una riduzione ottenuta su una tela bislunga, in cui, eliminato il S. Giovanni, Cristo vi appariva a braccia aperte. Manfredi ribaltava da sinistra a destra il fulcro della scena che ruotava intorno alla figura di Gesù Cristo, lasciando dietro ai personaggi più ampio spazio agli olivi dell’orto, gli ulivi del Getsemani, che nell’esemplare Bigetti, (fig.4) ora esposto a Napoli, nemmeno più si distinguono sullo sfondo. Molto più numerose sono le tele di soggetto quasi identico tra loro, senz’altro il gruppo più nutrito: Odessa (fig.5), Dublino (fig.6), Berlino e Budapest, cui se ne erano aggiunte altre, che qualche volta è possibile ipotizzare che nel secolo scorso fossero state solo spostate da una collezione ad un’altra, ma quasi irriconoscibili. Troppi i copisti che avrebbero dovuto scambiare nel Palazzo Mattei l’originale con la copia, copiando solo da quest’ultima una volta che fosse stata loro negato l’accesso all’originale, come hanno sostenuto i critici che ritrovarono nel 1992 il dipinto di Dublino. Tanto più che gli altri copisti per lo più la ridussero ancora meno di quel che aveva fatto Manfredi con la sua, che nel 1602 lavorava ancora presso Caravaggio, ottenendone a sua volta larga risonanza internazionale.

Tanto da rendere probabile che fosse la Manfredi ad essere avvalorata come un Tiziano da Charles Nicolas Cochin per primo nella Galleria Palatina della famiglia imperiale di Francesco Stefano di Lorena a Palazzo Pitti a Firenze. Lo stesso autore che, con un altro primato, vi avrà riferito a Leonardo lo squadrato dipinto fiammingo della Testa distesa di Medusa, annotò agli Uffizi un quadro di Giuda che bacia Cristo di Tiziano, che sembra descrivere la copia di Bartolomeo Manfredi a mezze figure: “Au dessus est un tableau de Titien, où il n’y a que les bustes (grandeur naturelles); c’est Judas prêt à donner le baiser à Jésus-Christ; les têtes de ce tableau sont bien dessinées et d’un beau caractère; la tête du Christ paroît avoir très peu des détails; il est en général d’une couleur trop jaune.”

Fig.10 - Bartolomeo Manfredi, Presa di Cristo (Museo d’arte Occidentale, Tokyo, già Collezione Koelliker)

Fig.11- Francesco De Stampart, Antonio De Brenner, Prodromus seu Preambulare Lumen Reserati Portentosae Magnificientiae Theatri quo Omnia ad Auleam Caesaream…, Vienna 1735

Cochin sarà ripreso anche da Jerome Richard che nel 1766, nel primo periodo della dispersione della collezione Mattei e una volta succeduto Pietro Leopoldo nel Granducato, nel Palazzo Pitti si sarà forse trovato davanti l’originale appena esportato da Roma, ma senza riconoscervi Caravaggio, ambì riferirlo sempre a Tiziano: “Judas qui se présente pour donner le baiser à Jesus-Christ. Les figures n’y sont qu'en buste, très-bien dessinées & d’un caractère bien exprimé, par le Titien...”, distinto dalla piccola Cattura di Cristo a figure intere di Francesco Bassano del museo.

Il ‘Gesù Cristo, dato ai Giudei pel bacio di Giuda, a mezza figura, da Manfredi’ (Gori Gandellini, Notizie, Siena 1813, 12, p.136), era stato intagliato da Bartolomeo Manfredi da Giacomo Maennl nel 1700 e quindi accluso al catalogo delle collezioni imperiali pubblicato a Vienna.

Pervenne a Firenze nella residenza di Carlo di Ghent, Carlo VI d’Asburgo, a Palazzo della Signoria, dal Castello di Commercy, quando i reali del casato viennese, avuta in cambio della Lorena la successione nel Granducato di Toscana, abbandoneranno del tutto quel castello, prelevandone le opere della collezione imperiale che vi si trovavano (Sframeli 2019). Era la copia della Presa di Cristo di Caravaggio di Bartolomeo Manfredi ad appartenere agli Asburgo-Lorena nel 1736 e ad essere stata acclusa al Prodromus delle gallerie imperiali di Francisco de Stampart e Antonio de Prenner (fig.11), nonché ad essere stata elencata fra le opere che arrivarono a Firenze da Commercy alla morte di Gian Gastone dei Medici per arredarvi la residenza di Carlo VI d’Asburgo, duca di Ghent. E non come è stato sostenuto, la Presa di Cristo di Caravaggio tuttora degli Uffizi, pervenuta invece da Roma oltre la metà del secolo e fino ad allora inventariata e annotata nel palazzo romano di Via dei Funari.

Non dovrebbe meravigliare il fatto che i grandi collezionisti cercassero di ottenere ovunque i pochi originali caravaggeschi circolanti in Europa con la dispersione delle gallerie romane. Gli Asburgo Lorena possedevano già gli altrettanto celebri dipinti manfrediani e copie antiche, copie e derivazioni che in qualche caso lasciarono a Firenze, una volta soppresso il Granducato di Toscana. Finora non è riemersa la questione dell’esemplare della Derisione di Cristo, o meglio dell’Incoronazione di spine (cm. 123 x 155.5), di Bartolomeo Manfredi, segnalata nel secolo scorso presso la galleria di Silvano Lodi con sede a Milano e a Monaco di Baviera, e cioé se fosse il dipinto che aveva meritato, con la provenienza dagli Uffizi, l’attribuzione da parte di Luigi Lanzi di autografia caravaggesca, che ancora adesso talvolta è avanzata per il Manfredi omologo, che tuttavia era rimasto a Firenze (fig. 14). Certo immeritato è il titolo del soggetto attualmente agli Uffizi di Cristo deriso, che non dovrebbe essere altro che quello che Caravaggio stesso chiamò un’Incoronazione, nel documento della commissione Massimi del 1605 dell’“Incoronazione di Christo”, in seguito al suo ritrovamento nell’archivio Massimi (Barbiellini Amidei 1989).

Fig.12 - Francesco De Stampart, Antonio De Brenner, Prodromus, dettaglio dell’incisione con i Giocatori di carte di Bartolomeo Manfredi

Distrutti nel 1993 e in parte ricomposti frammento per frammento, i Giocatori di carte di Bartolomeo Manfredi, come la sua Presa di Cristo incisi altrettanto nel Theatrum Pictorium di David Teniers e poi pur sempre annoverati dal Prodromus viennese (fig.12), nel 1695 erano a Firenze a Villa Poggio Imperiale nella collezione di Margherita d’Austria, che li fece copiare e, a differenza della Presa di Cristo di Manfredi, rimasero a Firenze con la copia antica (un terzo esemplare si trovava nella collezione romana di Pietro Guicciardini).

Alcune biografie di pittori o itinerari, guide e descrizioni di Roma e d’Italia, tra i più attendibili, furono editi a stampa in anni successivi alla loro stesura da parte degli autori, anche per la complessità delle numerose illustrazioni di cui erano corredati. Era accaduto per le edizioni postume di alcune biografie di artisti, prime fra tutte le Notizie dei professori del disegno di Filippo Baldinucci e la Descrizione topografica di Roma di Ridolfino Venuti, o, come il Mercurio Errante di Pietro Rossini e di suo figlio Giovan Pietro, che, alla data di pubblicazione nel 1776 dell’ennesima edizione e poi ancora nel 1789, era ampliato, a cura di Gaetano Quojani, con una descrizione del Palazzo Mattei di Roma che risaliva al decennio precedente. Le Notizie avevano precisato che “Michelagnolo Morigi Da Caravaggio”: “Per lo stesso Marchese Giustiniani fece il S. Tommaso, che tocca la piaga al Signore con altri Quadri. Per lo Marchese Mattei dipinse la presa di Cristo nell’Orto, quasi tutte di mezze figure” (Firenze 1702, Dal 1580 al 1710, p.277), situando, senza smentire Celio, la Presa di Cristo sempre presso i marchesi Mattei a Roma.

Fig.13 - Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio, Storie di Giuseppe Ebreo (Palazzo Mattei, Roma)

Il presunto patronimico ‘Da Caravaggio’ era prevalso tanto a Roma quanto a Firenze e trattato alla stregua di cognome per designare il pittore, che, anche se nato a Milano, aveva vissuto parte della sua esistenza a Caravaggio. Al fine di approssimare dove un’opera d’arte determinata si trovasse effettivamente, se ancora nel palazzo e nella città riferiti dagli storici dei secoli passati, come accade al turista di oggi che si reca in un determinato museo per vedere un’opera apprezzata attraverso descrizioni e illustrazioni e non la trova, anche gli estensori dei cataloghi di un tempo si avvalevano delle menzioni più recenti dei quadri più celebri, che raramente erano accompagnate dal nome del pittore.

La Presa di Cristo di Caravaggio, tra le sue opere più famose, che nella prima metà del Settecento notoriamente era in proprietà dei marchesi Mattei e non solo per il pubblico più colto, era sempre stata nel complesso del loro palazzo romano di Via dei Funari. Alla metà del secolo, sussistendo il vincolo di primogenitura di Ciriaco, quasi nessun quadro che avesse fatto parte della raccolta Mattei era stato alienato dai loro possedimenti. Inoltre, nessun quadro di valore potrebbe esserlo stato senza licenza dopo l’editto papale del 1801, nel cui inventario delle ‘assegne’ della galleria, redatto a cura di Francesco Bassani e di Carlo Fea, sarà rimasta solo la copia di Gherardo delle Notti, per giunta rivalutata come opera di un altro pittore fiammingo, Pietro Paolo Rubens, e che, ai fini della prelazione della Camera Apostolica, non sarà esportata subito dopo la vendita a William Hamilton Nisbet nel 1802.

La copia di Bartolomeo Manfredi, d’altra parte, aveva preceduto l’originale Mattei agli Uffizi, giunta a Vienna nel 1700 e nel Castello Asburgo-Lorena di Commercy dalla raccolta di Leopoldo Guglielmo di Bruxelles, ma non rimase a Firenze come sarà accaduto ai Giocatori di carte, sempre di Manfredi, restando invece nella collezione di Maria Teresa d’Austria (e forse altrettanto avvenne per l’altro esemplare dell’Incoronazione di spine o Derisione di Cristo già in collezione Lodi, se fosse stato quello agli Uffizi riconosciuto originale da Luigi Lanzi).

Nel 1877, secondo le ricerche sulla sua provenienza rese note dalla Casa d’Aste Dorotheum di Vienna, che lo ha venduto a Tokyo, la copia della Presa di Cristo di Manfredi si trovava nell’antica chiesa viennese di S. Pietro, dalla quale sarà nuovamente venduta. Fino a pervenire nel secolo scorso alla collezione Koelliker e, infine, nel 2015 al Museo Nazionale dell’Arte Occidentale di Tokyo (non è possibile escludere tuttavia che anche di questo dipinto esistano copie).

La collezione Mattei nell’Ottocento

Anche Francesco Petrucci elenca l’inventario Mattei del 1793, in cui nel Palazzo di Roma è annotata la sola Presa di Cristo di Gherardo della Notte (fig.6). Le sue dimensioni, così come riportate dallo strumento notarile, non la confermano l’originale, come sostenuto (Curzietti 2004). La tela di Dublino, misurata in palmi ‘requadrati’ alla luce della cornice e’ leggermente più piccola anche rispetto alle altre copie rintracciate di formato orizzontale a mezza figura (varrebbe a dire rettangolare per traverso). Si tratta della stessa tela che sarà venduta dieci anni dopo da Giuseppe Mattei a William Hamilton Nisbet sempre come opera di Gherardo della Notte. Di questo dipinto nel museo dublinese non è stato reso noto se ne sia stato sostituito il telaio ed eseguiti il tiraggio e la rifoderatura su un nuovo supporto quando, nel 1993, fu eliminato il cartiglio con scritto ‘Gherardo delle Notti’ dalla cornice, che ancora di più attestava la sua provenienza dal museo di Edimburgo.

Lontano dal riferire un’opinione erronea (Stefania Macioce, Michelangelo Merisi da Caravaggio, III Edizione aggiornata, Roma 2023), l’inventario del 1793 avrà affermato l’unica convinzione degli estensori del documento e cioè che nel palazzo dei Mattei non vi fosse che la copia. D’altra parte poteva non esserci stato sdoganamento, probabilmente semiclandestino, dell’originale di Caravaggio dallo Stato Pontificio, del quale i Mattei amministravano la Dogana con il Granducato di Toscana. L’inventario non sarà stato il solo documento storico ad affermare che l’unica Presa di Cristo all’orto rimasta nella consistenza della collezione fosse il quadro dell’Honthorst, che fu venduto a Edimburgo e che ora è a Dublino. A questa data nella galleria vi era ancora il piccolo Gerolamo Muziano con l’episodio di Malco, mentre a tutt’oggi è irriconosciuto il soggetto di Giovanni Lanfranco, che aveva trattato l’argomento sempre con l’episodio di Malco anche nella lunetta della Cappella Sacchetti di S. Giovanni dei Fiorentini a Roma.

Pochi decenni prima, nel 1765-66, il “Jesus-Christ arrêté dans le jardin” di Caravaggio, secondo il Voyage di Joseph Jérôme De Lalande (Venezia-Paris 1769, 4, p. 334), era situato ancora nell’anticamera dell’appartamento del palazzo d’angolo tra via dei Funari e l’odierna via Caetani. L’appartamento di Asdrubale e Paolo Mattei dove la copia di Gherardo delle Notti era stata riportata dal Castello di Giove e ricollocata nella quarta camera con nella volta il riquadro di Giovanni Lanfranco con la storia di Giuseppe che fugge dalla moglie di Putifarre (fig.7 e 8). Dove Basilius von Ramdohr la troverà di nuovo collocata nel 1787 e, dicendola copia di Gherardo delle Notti, pur non essendo che un appassionato d’arte, affermerà che per la sua bellezza avrebbe meritato l’appellativo di originale. Aveva alluso probabilmente a De Lalande e alla Città di Roma di Dominique Magnan, quest’ultima finalmente edita nel 1777 e addirittura nel 1779 nella sua traduzione italiana (La Città di Roma, T. 4, tipografo Monaldini), che riportarono ancora il dipinto originale nella galleria Mattei. Entrambi saranno stati inoltre smentiti da quanti precisarono di non aver più trovato nel palazzo che la copia di Gherardo delle Notti del soggetto famoso, che sarà stata venduta a Edimburgo nel 1802, come attestano tuttora anche i documenti del museo scozzese. La copia sarà stata registrata come tale da molti inventari del Palazzo Mattei meno consistenti di quello del 1793, redatti a cavallo della fine del secolo e dalle guide e itinerari di Roma come quelle di Vasi e di Manazzale fino all’esportazione ad Edimburgo, avvenuta successivamente alla vendita del 1802 all’Hamilton Nisbet e all’esercizio della prelazione e licenza di esportazione dallo Stato Pontificio, con una relazione di Francesco Bassani, che la riferiva a Pier Paolo Rubens. Lo stesso palazzo a Piazza Mattei dove nel 1838 (A. Nibby, Roma nell’anno 1838, Parte Seconda Moderna, Roma 1841, p.789) sarà stato Antonio Nibby ad affermare come la famosa collezione fosse stata quasi del tutto alienata: “...ora però di tanti pregevoli oggetti non restano che poche cose, collocate nelle due corti e non vi rimangono che gli affreschi delle volte che sono...” Lo svuotamento del Palazzo Mattei era cominciato nella seconda metà del secolo precedente e gli affreschi delle volte, così come le vediamo oggi, avevano mappato negli inventari le stanze dove i singoli dipinti erano stati collocati nel corso dei secoli. Tuttavia solo nel secolo scorso lo smembramento potrà dirsi completato con il trasferimento a Palazzo Barberini, dove oggi sono esposte, delle ultime opere che vi erano rimaste e che furono acquistate dallo Stato con il Fondo Donini Ferretti. Il ‘Cristo preso all’orto’ di Caravaggio si trovava - attingendo anche dalla Descrizione di Roma di Filippo Titi, edita postuma da Giovanni Bottari nel 1763 - nella prima anticamera dell’appartamento del piano nobile, nel cui soffitto Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio aveva dipinto l’affresco con le Storie di Giuseppe Ebreo (fig.13) almeno dagli anni Trenta del Seicento, quando ne era stato completato l’ampliamento.

Fig. 14 - Bartolomeo Manfredi, Incoronazione di spine o Cristo deriso (Uffizi, Firenze)

Il quadro della Presa di Cristo di Palazzo Pitti (figg.1 e 2), che non era stato finora esposto e che ora è esibito a Catania a fianco del Cavadenti, possiede la medesima gamma cromatica degli incarnati sul fondo scuro tanto di questo dipinto che dell’Amorino dormiente di Caravaggio. Il contorno delle labbra aperte di San Giovanni può essere paragonato, sempre agli Uffizi, tanto alle bocche spalancate della Medusa e dell’Isacco di Caravaggio, che di Oloferne nella Giuditta delle Gallerie Corsini/Barberini a Roma. Il Cristo deriso e inginocchiato (fig.14), a sua volta riferito a Caravaggio nell’inventario della Real Corte del 1793-1794 agli Uffizi: “Un quadro in tela alto Braccia 2.32 largo 2.5 dipintovi dicesi da Michel Angiolo da Caravaggio, Nostro Signore curvato sul ginocchio con mani legate corona di spine in testa straccio di porpora e tre manigoldi in varie attitudini uno dei quali con canna in mano in atto di percuotergli la testa”, è il soggetto agli Uffizi dal 1638, che Luigi Lanzi alla fine del Settecento avrà attribuito a Caravaggio stesso. Incerto che fosse stato uno dei quadri della Passione nella collezione intorno al 1620, non era nemmeno ritenibile che fosse il ‘Cristo legato nell’orto’ su tavola dell’inventario di don Antonio dei Medici del 1621: ‘un quadro in asse entrovi un Cristo legato nell’orto... alto braccia dua incirca di maniera forestiera’, identificabile come la Presa di Cristo nell’orto su tavola di Jacopo Bassano del museo. Ora frequentemente l’Incoronazione di spine di Bartolomeo Manfredi è associata all’Incredulità di S. Tommaso degli Uffizi, oscillata a Caravaggio, sebbene fosse inventariata nel regesto di don Carlo dei Medici del 1666. Questo esemplare fiorentino con quattro figure confermava, al pari dell’inventario Giustiniani del 1638, come l’Incoronazione della Passione dipinta da Caravaggio fosse dello stesso formato della Presa di Cristo Mattei, a mezze figure. I tre dipinti della Passione di Bartolomeo Manfredi agli Uffizi nel Settecento, di proporzioni simili, erano giunti a Firenze in tre momenti storici completamente diversi. Sempre che, sotto il profilo iconologico, sia riconosciuta nei Giocatori di carte una Negazione di Pietro, in cui manchi la figura dell’ancella, che è nella Negazione di San Pietro della Certosa di San Martino a Napoli. Una serie che Bartolomeo Manfredi replicò innumerevoli volte e che, esportata ed infinitamente copiata, per la sua tecnica a’ tranche de vie sarà stata designata da Joachim von Sandrart con l’espressione latina di ‘manfrediana methodus’. Nel crudo realismo delle scene della Passione caravaggesche era perpetuata da Manfredi la capacità d’immedesimazione dei committenti e la tendenza a farsi ritrarre da testimoni nel teatro dei personaggi evangelici della storia cristiana. La storia sociale della vita quotidiana che continua oltre l’orrore del tradimento e della condanna a morte nelle fervide scene conviviali del diletto: la cena, la riunione, la scuola, il teatro, il concerto e il gioco e perfino la sala operatoria del dottore.

La Presa di Cristo di Caravaggio pervenuta a Firenze da Palazzo Mattei a Roma sarà inventariata come tale agli Uffizi e a Pitti nella terz’ultima decade del Settecento (Sframeli 2019).

La tecnica di Caravaggio

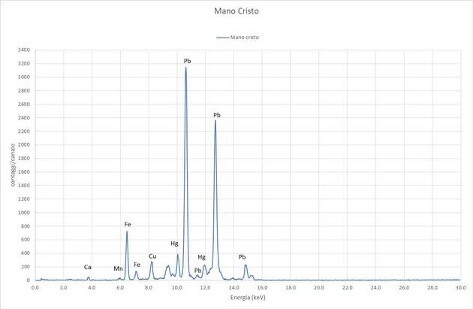

Giovanni Ettore Gigante ha applicato al dipinto della Presa di Cristo degli Uffizi (fig.1) l’analisi non distruttiva a fluorescenza a raggi X (XRF), mediante stazione portatile. Il suo testo, accluso di seguito, non ha bisogno di premesse e l'analisi relativa può essere confrontata alla scansione XRF eseguita in quattordici punti differenti del dipinto nel 2019 (La Cattura di Cristo da Caravaggio. Un recupero per le Gallerie degli Uffizi, a cura di Gianni Papi, Maria Sframeli, Livorno 2019, p.142, figura 6: testo a cura di Anna Pelagotti e Emanuela Massa).

La tecnica di esecuzione del dipinto è composta dei seguenti strati rilevati:

a) preparazione del fondo della tela di Fiandra con colla e gesso;

b) imprimitura rossastra (ferro, minio e probabilmente manganese) e terre, tra cui le cosiddette terre d’ombra con ispessimento dei contorni e incisioni da spatola che distribuiscono le figure;

c) pellicola di pigmenti, con l’uso di legante ad olio di spessore sottile, impastati direttamente con le terre e la biacca della preparazione, che, tanto nelle zone integre quanto nelle abrase, lascia la tela a vista, indipendentemente dalla ritenzione di solventi di pulitura;

d) velatura di colore nero (asfalto/carbone) evidente nel fondo e lumeggiature bianche sulle armature.

In generale, la quantità di colore impiegata appare ridotta all’essenziale e non è possibile dubitare che la tecnica, come i pigmenti rilevati, siano i più diffusi tra i grandi maestri italiani della fine del Cinquecento e dei primi anni del Seicento, perfezionata da Caravaggio con largo impiego delle terre.

Del resto, i pigmenti usati sono gli stessi per tutti i pittori tra Cinquecento e Settecento, se si fa eccezione per i primi pigmenti sintetizzati chimicamente, come il giallo di Napoli e il verde cobalto nel XVII secolo, il cosiddetto azzurro di smalto nella tradizione dell’arte vetraria, antenato dell’alluminato di cobalto inventato nel 1802 da Louis-Jacques Thénard.

In questa tela degli Uffizi all’osservazione sono risultati evidenti interventi di restauro nei secoli scorsi, concentrati in due punti in modo particolare: l’incarnato della testa di Malco, restituito nel 2019 alla sua evidenza al netto dello strato di ridipintura e la superficie del manto di Cristo, in cui la lazurite, abrasa più che rarefatta, si presenta in parte vetrificata. E’ più che un’impressione che la vasta zona di colore, in cui è presente il cobalto, sia stata interessata da restauri successivi alla scoperta di Thénard di pigmento di alluminato di cobalto, quando era praticata nei musei l’indagine chimica della composizione dei colori mediante il prelievo di frammenti sulla tela e l’osservazione a forte ingrandimento. La sovrapposizione di alluminato aggiunto sull’ampia porzione, più che l’uso di un legante acrilico o l’esposizione all’umidità o al calore del dipinto, potrebbe averne avviato un processo parziale di aggregazione e indurimento dello smalto.

XRF della Presa di Cristo di Caravaggio degli Uffizi. Cronologia degli spettri

Giovanni Ettore Gigante

Natica rossa del soldato 12.36

Nella foto del primo spettro delle 12.36 relativo alla natica rossa del soldato si vede chiaramente la presenza del Cinabro (Hg) in notevole quantità. Ci sono anche gli elementi che sono dovuti agli strati sottostanti, cioè: Ca per la preparazione a gesso e colla, Fe e Mn e Pb per lo strato preparatorio rossiccio fatto con Biacca, terre rosse e terra d’ombra.

Manto di Cristo azzurro 12:45:24

Il manto azzurro contiene tutti gli elementi tipici dello smaltino cioè: Cobalto, Arsenico, Potassio. Sono visibili anche gli elementi del sottostante strato preparatorio.

Mani di Cristo 12:52

È un incarnato ottenuto con Biacca (Pb), Cinabro (Hg) e terre. Si nota che la tonalità in chiaro è dovuta alla grande presenza del bianco di Biacca.

Mani di Cristo zona in ombra 13:03

È sempre un incarnato ottenuto con Biacca e Cinabro, la tonalità più scura si deduce dal fatto che gli elementi che appartengono allo strato preparatorio rossiccio sono più evidenti rispetto al Piombo della Biacca.

Manto di San Giovanni 13:18

È un rosso scuro in cui la componente delle terre prevale sul Cinabro. Risulta chiaro che i rossi sono ottenuti mischiando o sovrapponendo strati di terra rossa e Cinabro.

Volto di Giuda 14:55

È un incarnato molto scuro in cui le terre prevalgono sul Cinabro.

Note:

L’eventuale presenza di giallolino dovrebbe essere confermata con dati più evidenti e andrebbe fatta una verifica quantitativa sul Calcio, in modo da stabilire in che punti lo strato pittorico è più sottile.

L’eventuale presenza di Realgar va esclusa.